LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR HENRI ISSELIN

![]()

9 septembre

![]()

Les pérégrinations du lieutenant-colonel von Hentsch, l'offensive de la Ire armée allemande contre Maunoury et enfin les sursauts désespérés de l'armée Foch vont constituer les traits saillants de cette journée. De l'aube au crépuscule, ces trois actions vont se développer simultanément pour aboutir - de façon imprévue - au dénouement de la crise ouverte cinq jours plus tôt.

Dès 6 heures du matin, on se réunit à nouveau au P.C. de von Bülow, sous les arbres du parc de Montmort, pour un dernier échange de vues avant le départ de von Hentsch. Von Lauenstein critique, une fois de plus, l'attitude de von Kluck, tout entier engagé dans une action vers l'ouest dont l'issue même favorable, ne pourra être exploitée et qui paraît se soucier fort peu de maintenir la cohésion du front allemand. Von Lauenstein insiste à nouveau pour que la Ire armée opère un glissement vers l'est : la chose sera peut-être malaisée, objecte von Hentsch. En définitive, on convient que ce dernier pressera von Kluck de rétablir le contact, soit par un déplacement vers l'est, soit par une retraite simultanée des deux armées vers le nord, mouvement au cours duquel on procédera à leur regroupement en leur fixant des axes convergents.

Indiquons tout de suite que la perspective d'un repli est la seule que von Hentsch retienne sérieusement. Arrivé sur le front avec le sentiment que la conjoncture est grave, " l'atmosphère de défaite " qui règne à Montmort avait définitivement écarté de son esprit toute idée de prescrire une résistance sur place. Cette fermeté qu'un Foch montre dans le danger est ici totalement absente; elle n'existe ni dans le caractère de von Bülow, toujours anxieux d'être bien appuyé par ses voisins, ni dans celui de von Hentsch ; mais celui-ci eût-il été plus énergique, son grade lui interdisait de prendre des initiatives de caractère général. C'eût été le rôle de von Moltke. A 7 heures l'entretien est terminé. Von Hentsch prend congé des officiers de la IIe armée et monte dans sa voiture qui part en direction de la vallée de l'Ourcq.

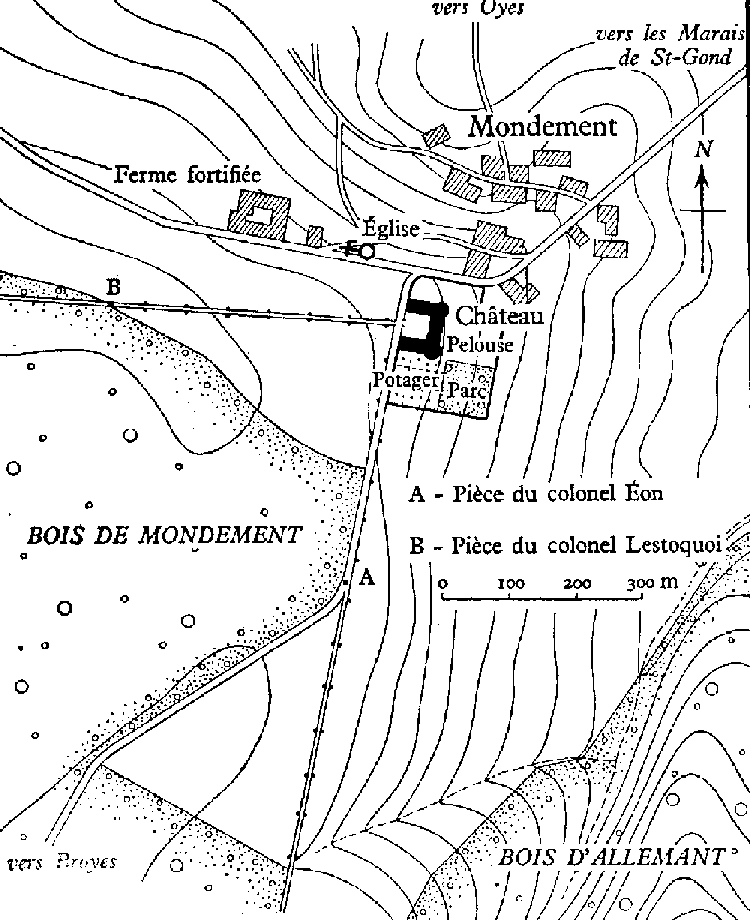

Vers 8 h 30, l'Etat-Major de la Ire armée allemande, cet éternel errant, s'était transporté à Mareuil-sur-Ourcq. Le général von Kluck, son adjoint von Kuhl et ses officiers se sont installés dans une confortable villa située à la sortie sud du village au bord de la route de Meaux. A 10 heures, tous les officiers de liaison sont en route vers les points névralgiques du champ de bataille. Von Kluck entend être tenu au courant, sans retard, des phases de la bataille décisive qui va s'engager. Le chef de la Ire armée allemande est tout entier tendu vers l'objectif qui s'est imposé à lui : écraser cette 6e armée qui l'a surpris en flagrant délit d'imprudence et a mis fin à sa marche victorieuse. Il faut infliger à Maunoury la punition qu'il mérite; ainsi le prestige de la Ire armée sera rétabli.

Mais les facultés imaginatives du chef de celle-ci ne sont pas tout à fait égales à son énergie. Obstinément accroché à l'idée de l'enveloppement par l'aile, il va imposer à ses troupes des marches épuisantes pour les amener à l'extrême pointe nord de son dispositif, dans la région de Betz, et retarder ainsi leur intervention. On peut se demander si une attaque centrale, menée quelques heures plus tôt avec les mêmes troupes, moins fatiguées, n'aurait pas mis Maunoury dans une position précaire. En fait, von Kluck a le tempérament d'un joueur; comme on l'a dit, il croit connaître une martingale infaillible sur laquelle il engage toute sa mise.

Le IXe corps arrive, ayant couvert plus de 80 kilomètres en deux jours, " performance inouïe " réalisée " grâce à des prescriptions de marche minutieuses, à la création de dépôt de vivres et d'eau le long de la route, au transport des sacs sur tous les véhicules disponibles y compris les canons, enfin à l'utilisation des colonnes automobiles, momentanément disponibles ". Et aussi au courage des hommes.

Le déploiement vers le nord s'est donc poursuivi durant la matinée ; vers midi l'offensive pourra être déclenchée. Comment von Kluck douterait-il qu'elle soit décisive ? En même temps qu'elle subira cet assaut, l'aile gauche de Maunoury sera prise à revers par l'arrivée de la brigade Lepel qui arrive de Bruxelles à marches forcées après avoir ramassé toutes les troupes qu'elle a pu trouver sur son passage. Saisies en tenaille par ces deux attaques simultanées, les troupes de Maunoury vont être écrasées. " La tension inouïe que nous avions traversée, écrit von Kuhl, commençait à se dissiper dans l'attente de la décision imminente. " Ces perspectives séduisantes comportent cependant une ombre : les Anglais, qui progressent vers le nord et qui vont aborder l'aile gauche de la Ire armée. Il faut régler le compte de Maunoury avant leur arrivée.

On retrouve ici la situation de Napoléon au soir de Waterloo; l'Empereur devait battre Wellington avant que Blücher ait pu déboucher sur le champ de bataille. Von Kluck réussira-t-il mieux que l'Empereur ? Conscient du péril, il a pris la précaution de modifier la partie méridionale de son dispositif. Pivotant autour d'Acy-en-Multien, celle-ci s'est organisée défensivement vers le sud. Au demeurant, les Anglais sont lents et leurs attaques ont été, jusqu'ici, mollement conduites. On se montre donc optimiste. La Ire armée réglera le compte de Maunoury avant que les Britanniques soient réellement menaçants.

Vers 9 heures du matin, on avait appris que la brigade Lepel, arrivant par le nord-ouest, ne se trouvait plus qu'à 6 km de Nanteuil-le-Haudouin. Elle n'a, jusqu'alors, rencontré aucun détachement français. Son arrivée va provoquer une surprise complète. Les soldats du IXe corps qui viennent, en deux jours, de parcourir 80 km, sont avisés que les Français vont être pris à revers. " Les visages épuisés se redressèrent, toute fatigue était oubliée. " Cette victoire qui depuis plusieurs jours semble se dérober et que doit couronner l'entrée triomphale à Paris, nul doute qu'elle ne soit maintenant toute proche.

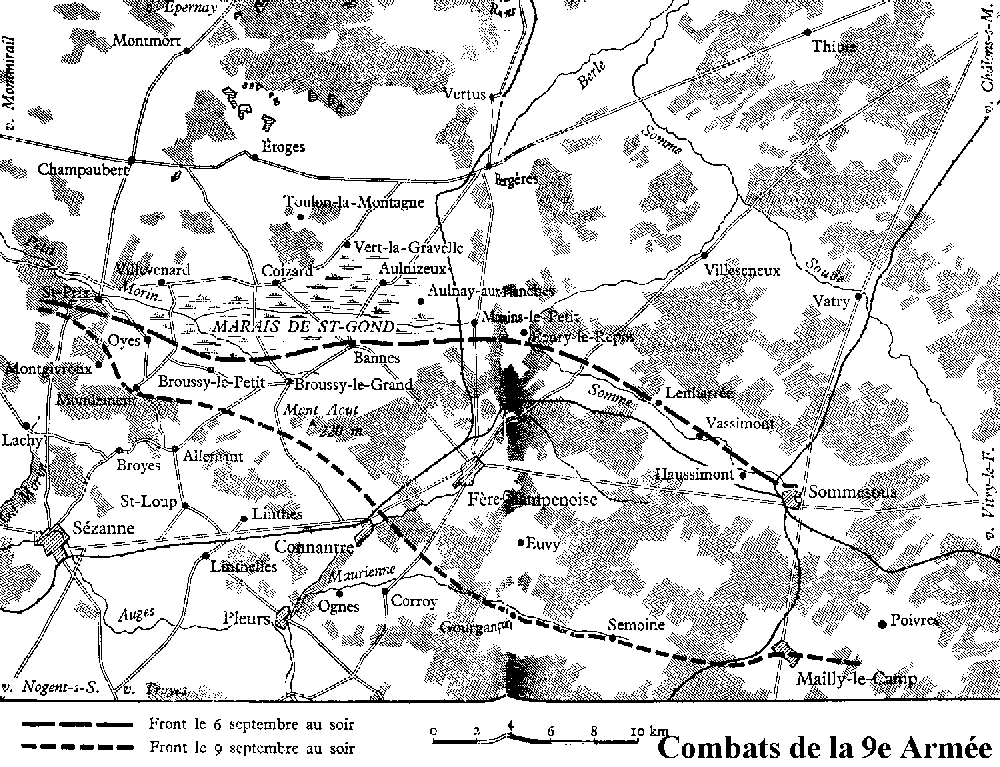

Si Maunoury s'apprête à affronter de sévères épreuves, les perspectives qui s'offrent à la 9e armée, celle de Foch, ne sont pas meilleures. La 42e division, fatiguée par quatre jours de combats incessants, va entamer le long mouvement de rocade qui, de la gauche du front où elle se tenait, doit l'amener à l'aile droite; ébranlée la veille, celle-ci reste toujours très fragile. Mais, aujourd'hui, c'est au centre de la 9e armée qu'un nouveau drame va se jouer.

Deux jours plus tôt, après d'assez durs combats, le 164e régiment hanovrien a réussi à traverser l'extrémité ouest des marais de Saint-Gond et s'est emparé du petit village de Oyes, situé sur leur limite sud.

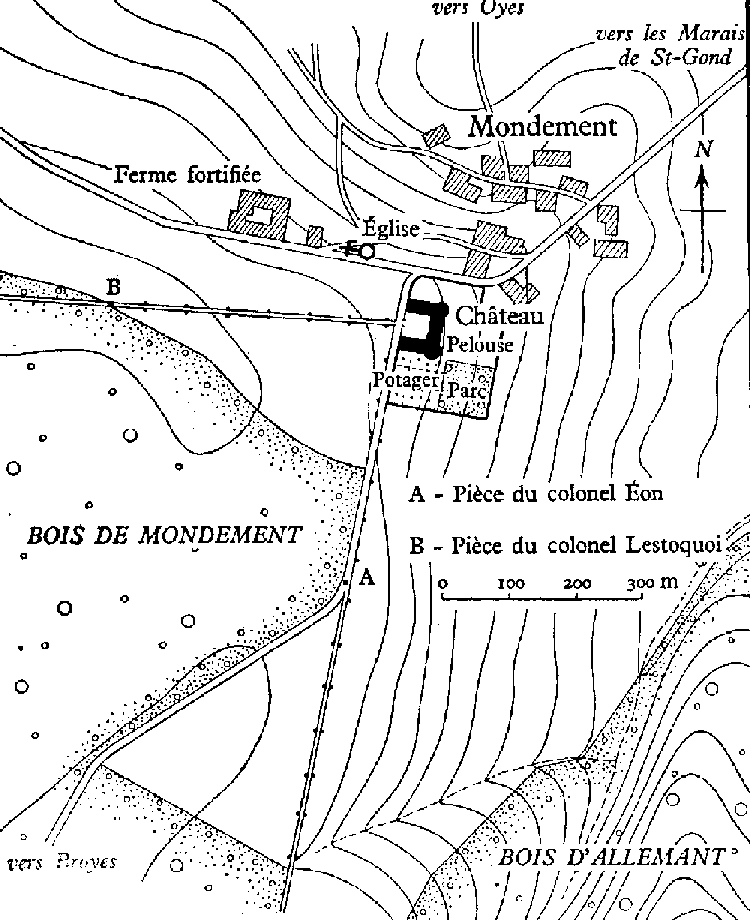

Devant les hommes du 164e se dresse maintenant le petit massif partiellement boisé, que couronnent le village et le château de Mondement. Placés sur le rebord septentrional du plateau, ces bâtiments sont bien visibles depuis les dernières maisons d'Oyes qu'ils dominent d'une soixantaine de mètres; les dernières pentes étant assez raides, il semble que les troupes retranchées dans Mondement puissent aisément en interdire la montée à des assaillants venant du nord. De toute évidence, c'est un dur morceau à avaler.

Une attaque lancée dans la nuit du 7 au 8 septembre a, échoué. Il serait plus exact de dire qu'elle n'a pas eu lieu; l'épuisement des soldats, des ordres mal transmis, la pluie qui tombe ont mis fin à l'entreprise après que les avant-gardes se soient approchées à 500 mètres du château. Une journée de repos et le regroupement des unités vont permettre de reprendre l'opération dont l'intérêt n'est pas douteux. Enlever le massif, c'est compléter à l'ouest le succès remporté par l'engagement de nuit du 8 septembre et précipiter l'effondrement de l'armée Foch.

" Son Excellence le général von Emmich, avait déclaré le colonel von Lambsdorff, chef d'Etat-Major, attache la plus grande importance à la prise de Mondement et ordonne que le 164e s'empare du château et du village à tout prix, quelles que soient les pertes. "

C'est à l'aile gauche de la division marocaine du général Humbert que revient le soin de tenir le secteur menacé; le 2e régiment mixte de zouaves et de tirailleurs occupe Mondement. " On se retranchera solidement et on se défendra à outrance ", précisent les ordres qui ajoutent : " On aura soin de ne laisser personne dans le village proprement dit. " Pourquoi cette interdiction ? Est-ce pour éviter l'effet de l'artillerie qui s'acharne sur les localités ou pour conserver à la défense toute sa souplesse ? On l'ignore. Si le pays n'est pas occupé, le château qui commande l'accès du versant nord ne le sera pas davantage. Et comme on l'a fait observer, personne n'a même songé à fermer les grilles de la cour d'honneur ! Circonstance aggravante, par suite d'un " malentendu inconcevable " il se produit " un trou " dans notre dispositif, et les abords de Mondement, position maîtresse, ne reçoivent qu'un faible effectif.

Depuis deux jours, l'artillerie allemande canonne le village et ses abords. L'Etat-Major du général Humbert installé dans le château a dû l'abandonner pour aller s'établir à Broyes, sur le rebord sud du massif.

Pendant la journée du 8, le tir ennemi s'est intensifié. Les obus de lourd calibre éclatent sur le plateau et dans les sous-bois " où se terrent, apeurés, les hommes de la division marocaine ". A l'arrivée de la nuit, l'artillerie ennemie s'est tue mais la pluie s'est mise à tomber. Mal protégés par leur équipement colonial, mal ravitaillés, " n'ayant mangé que des conserves froides, les hommes... blottis les uns contre les autres... claquent des dents sous l'averse ". Pour les réconforter, on leur a assuré que la pluie allait rendre les marais impraticables aux Allemands et qu'ils s'y enliseraient avec leurs canons. Malgré ces propos optimistes, les " Africains " qui ont subi le bombardement de la veille, puis le froid humide de la nuit, sont moralement très éprouvés.

L'aube du 9 septembre a été indécise et triste. La pluie a cessé mais la brume monte des marais; les rayons du soleil n'ont pas encore dissipé le léger brouillard qui couvre les pentes de Mondement. Et déjà, sur celles-ci, dans les champs gorgés d'humidité, progressent silencieusement 900 soldats allemands placés sous les ordres du capitaine Purgold. Leurs uniformes feldgrau se confondent avec la grisaille générale; ils s'élèvent sans bruit dans la montée qui s'accuse; quand on approche des maisons et du château, la silhouette du bâtiment et des tours se découpe, impressionnante, sur un ciel qui s'éclaircit. Aucun des Allemands ne peut soupçonner que le château est vide. Tous attendent, le cœur serré, la fusillade qui va se déclencher, mais ne faut-il pas, " à tout prix, quelles que soient les pertes " enlever la position ?

Vers 5 h 15, le capitaine Purgold, qui marche en tête de ses hommes, émerge avec précaution sur le rebord du plateau. Il distingue alors à moins de 500 mètres un détachement de zouaves et de tirailleurs qui, " hors de leurs tranchées, les mains dans leurs poches, sautent et frappent du pied pour se réchauffer ". Purgold fait signe à ses hommes ; ceux-ci arrivent et ouvrent le feu sur les Français; des hommes s'écroulent, les survivants s'enfuient. Le combat s'engage immédiatement. L'artillerie allemande a recommencé son tir. Elle écrase " les pauvres tranchées construites à la hâte ". Les 75 français se déchaînent à leur tour et leurs obus battent les pentes nord de Mondement où sont accrochés les hommes du capitaine Purgold. Aller de l'avant, paraît encore, pour ceux-ci, la détermination la plus prudente. Après une heure d'un combat d'infanterie bien mené, les soldats du 164e hanovrien sont maîtres de Mondement ; le plus aisément du monde, ils pénètrent dans le château vide de défenseurs et dont toutes les issues sont demeurées ouvertes. Il est 8 h 15.

Sans perdre une minute les Allemands organisent la position qu'ils viennent d'emporter. Dans la grande ferme, située à la sortie du pays, ils mettent en batterie deux mitrailleuses; une troisième de ces armes, apportée dans le château, se révèle inutilisable, son mécanisme ayant été faussé au cours de l'action. Des tireurs s'installent aux fenêtres de la façade sud du château où ils entassent meubles et matelas. Ainsi retranchés, les hommes du 164e hanovrien attendent une contre-attaque probable des Français. Ceux-ci se sont réfugiés dans les bois, à quelques centaines de mètres de Mondement. Sous le couvert des arbres, " les tirailleurs, les membres raidis dans leurs vêtements durcis par la pluie... sont à bout de forces et d'énergie ". Les officiers survivants - ils sont rares - ont beaucoup de peine à les maintenir au combat.

Au P. C. du général Humbert, la nouvelle de la perte de Mondement provoque la consternation. Si les Allemands ont pris pied sur le plateau, comment les empêcher de traverser celui-ci et d'arriver jusqu'à son rebord méridional ? S'ils parviennent ainsi jusqu'à Broyes et Allemant, ils domineront la plaine champenoise et leur artillerie la commandera dans toute son étendue. La droite enfoncée depuis hier, le point d'appui de gauche qui s'effondre à son tour, c'en est fait de la 9e armée; le centre du front français va céder !

Il découle de tout ceci qu'il est vital de reprendre Mondement avant que les Allemands n'aient développé leur poussée vers le sud; mais comment les troupes d'Humbert pourraient-elles y parvenir ? Démoralisés, décimés, ayant perdu presque tous leurs officiers, les rescapés du régiment Fellert se cachent sous les arbres. On ne peut espérer d'eux aucune action offensive.

Pour monter une attaque, il faut un renfort d'infanterie. Humbert le demande au général Dubois, commandant le 9e corps d'armée, dont le poste de commandement est installé à Linthes. Or, Dubois n'a plus qu'une seule unité en réserve, le 77e régiment d'infanterie qu'il gardait sous la main pour une intervention probable vers Fére-Champenoise, secteur toujours fragile. Cependant Dubois n'hésite pas longtemps. Le 77e montera vers Broyes et tentera de rejeter les Allemands hors du château et du village de Mondement.

Descendus la veille de Montgivroux, sous la pluie, les hommes du 77e ont passé le reste de la nuit dans les granges de Saint-Loup. Le colonel Lestoquoi, qui commande le régiment, s'est occupé de les nourrir. On a trouvé des moutons et, dès le matin, les cuisiniers " s'affairent à détailler cette viande de choix ". Sur les feux déjà allumés, on prépare le café. Quelques heures de sommeil sur la paille, le retour du beau temps succédant aux averses nocturnes et la perspective d'un bon repas, font que le moral, ce matin, est excellent. Mais à 8 h 45, arrive l'ordre du général Humbert. " Toutes affaires cessantes, dirigez un bataillon sur Allemant, deux bataillons sur Broyes. " Adieu moutons et café ! On éteint les feux, on renverse les marmites, la viande est mise dans les gamelles " à moitié crue " et les trois bataillons s'ébranlent pour couvrir les 6 km de route que termine la dure montée des pentes méridionales du massif. Il s'écoulera certainement plus de deux heures avant que le 77e n'intervienne dans le combat.

" Deux heures, c'est beaucoup ", pense le capitaine Réquin, officier d'Etat-Major de la 9e armée, qui a porté à la 42e division d'infanterie l'ordre prescrivant sa " rocade " vers l'est du front. Ce mouvement doit s'effectuer à l'abri du " mur " que constitue une ligne de combat bien tenue. Si le mur s'écroule, plus de possibilité de mouvement. Les soldats de von Bülow, en avançant encore de trois kilomètres vers le sud, interdiront par le feu de leurs canons tout déplacement depuis Sézanne jusqu'à Fère-Champenoise.

Une seule solution se présente à l'esprit : la 42e division d'infanterie doit, en longeant le mur, contribuer à consolider celui-ci. Humbert, lui-même, inquiet pour le sort de ses hommes et celui de l'armée, l'a demandé. Réquin part donc à la recherche du général Grossetti. Il trouve celui-ci sur la route de Sézanne, au carrefour de la route de Lachy à Broyes. Le général Grossetti, une des figures populaires de l'armée de 1914, est corpulent mais plein de vivacité ; un visage coloré avec moustaches et barbe blanche en pointe. Grossetti porte le képi incliné sur l'oreille droite. Son allure, sa bonhommie, la truculence de ses propos l'ont fait comparer à Henri IV. C'est un excellent divisionnaire, d'un sang-froid imperturbable sous la mitraille ; énergique quand c'est nécessaire, il reste sensible aux souffrances de ses hommes et s'efforce de ménager une unité dont la tenue a toujours été exemplaire.

Pour l'instant, le général Grossetti fait les cent pas de fort méchante humeur. " Décrocher " n'est d'abord pas chose facile. Exiger ensuite de ses soldats, surmenés par des combats incessants, de se porter à l'autre extrémité du front, est-ce bien raisonnable ? Quand Réquin l'aborde et lui présente sa requête, Grossetti éclate. Ainsi, on lui demande de retirer sa division pour qu'elle attaque à plusieurs heures de son point de départ et maintenant il faut " bourrer " vers le nord tout en poursuivant vers l'est l'exécution de la mission prescrite. " Tout cela, conclut le général, est absurde. On n'y comprend plus rien ! "

Réquin subit l'algarade; puis, il reprend posément la parole; tout cela semble illogique, il le reconnaît, mais la division marocaine est en péril grave et, avec elle, toute l'armée. Si le plateau de Mondement-Broyes est perdu, l'existence de la 42e division d'infanterie deviendra, elle-même, bien précaire. La générosité de Grossetti l'emporte très vite sur son irritation. C'est entendu il appuiera Humbert. Le 16e bataillon de chasseurs qui approche du carrefour montera à Broyes, cependant que le 19e, qui se bat encore dans les bois de Montgivroux, gagnera la lisière du bois de Mondement où il soutiendra les restes de la division marocaine.

Le colonel Borchut, chef de l'artillerie divisionnaire, qui a entendu l'exposé de Réquin, intervient alors : " Et l'artillerie ? demande-t-il. Pourquoi pas l'artillerie ? D'un temps de trot, mes batteries gagnent le plateau de Broyes. On tire comme des sourds. On file et on arrive à Linthes avant l'infanterie. " Grossetti approuve : " Allez-y ! " L'intervention des deux bataillons de chasseurs et des 75 du colonel Borchut arriveront fort à point pour consolider une ligne devenue d'une extrême fragilité; les débris de bataillons du régiment Fellert et de la brigade Blondlat, épuisés et désemparés, n'auraient offert aucune résistance à un ennemi agressif. Fort heureusement, celui-ci, bien retranché dans le château, n'a montré aucune velléité d'offensive.

Le château de Mondement comporte trois corps de bâtiments formant les trois côtés d'un rectangle et bordent la cour d'honneur qui s'ouvre vers l'ouest. Une grille monumentale forme le quatrième côté, grille que les Allemands, eux, ont pris soin de fermer. Au sud du château, un grand jardin potager entouré d'un mur haut de deux mètres qui constitue une sorte de défense avancée. Au delà, une prairie semée de quelques buissons, puis les bois où sont tapis les Français ; cette disposition favorise l'action des assaillants qui peuvent s'approcher sous le couvert à moins de 500 mètres des murs sans être aperçus des fenêtres du bâtiment.

Installés dans des fauteuils, le fusil posé sur un appui, cachés derrière les volets clos, les Allemands restent aux aguets. Lorsque, dans la matinée, une patrouille de quatre tirailleurs, sortant du bois de Mondement, s'est dirigée vers le château, les hommes du 164e hanovrien ont laissé approcher les " turcos " aux vestes colorées et aux pantalons de toile blanche. Puis, quand les malheureux sont arrivés à proximité du parc, les Allemands ont ouvert le feu et, posément, comme au stand de tir, ont abattu les quatre tirailleurs. Un peu plus tard, une compagnie de zouaves, sortie des bois situés au sud-ouest du château, a tenté un assaut qui a échoué sous le feu des Allemands ; elle s'est retirée en laissant des morts sur le terrain. Pendant ce temps, l'artillerie allemande bombarde les bois pour détruire toute velléité d'attaque cependant que les pièces françaises canonnent le village et les pentes nord de Mondement, interdisant ainsi tout envoi de renfort. Purgold et ses hommes se trouvent donc isolés; les vivres font défaut et les munitions s'épuisent. On a déjà ramassé les cartouches des blessés et des morts. Cela ne suffira pas. Le capitaine Purgold blessé et resté à la tête de ses hommes, rédige un appel au secours; un volontaire va le porter au poste de commandement du régiment : " Renfort absolument nécessaire sinon le village ne pourra être conservé. Munitions indispensables surtout pour les mitrailleuses... Il faut que l'artillerie batte la lisière des bois... " L'appel est entendu. Un peu après 11 heures, un attelage conduit par un soldat et remorquant un caisson de munitions, réussit à remonter la pente au galop et s'arrête devant le château. Le caisson contient aussi des vivres que la garnison accueille avec enthousiasme. Puis le véhicule repart, emportant cinq blessés.

Aucun autre secours ne parviendra aux hommes du capitaine Purgold. Les tirs de l'artillerie française interdisent toute tentative de progression; les IXe, Xe et XIIe compagnies, parties en renfort vers Mondement, reviennent découragées. Au poste de commandement du colonel Heizbruck, à Oyes, on se persuade que " pas un des braves qui se sont portés en avant ce matin ne demeure en vie ". Nul doute que les Français n'aient repris Mondement après avoir anéanti le bataillon Purgold. On s'organise donc pour résister à une attaque prochaine.

Ainsi, au moment précis où Humbert désespère de repousser un ennemi menaçant, le bataillon Purgold, isolé dans sa position, n'est plus qu'une unité sacrifiée. Ce n'est pas diminuer la mémoire du chef de la division marocaine que de souligner combien, en pleine bataille, l'interprétation des faits peut se révéler hasardeuse. Comment, devant l'effondrement de ses troupes et la présence d'un adversaire qui depuis un mois fait l'éclatante démonstration de sa puissance, Humbert aurait-il pu soupçonner qu'à l'instant même le flot menaçant va se retirer et que, comme une flaque abandonnée au creux d'un rivage, il laissera le bataillon Purgold accroché aux pierres du château de Mondement ? Cette incertitude qui plane sur les combats, justifie, on le voit une fois de plus, la ténacité d'un Foch et son refus de s'avouer vaincu.

Malgré l'inébranlable optimisme qu'il affiche, le chef de la 9e armée va passer cette journée du 9 septembre dans une attente inquiète. Son aile gauche est menacée et la droite n'est toujours pas consolidée. Aux abords de Fère-Champenoise, le 11e corps d'armée recule toujours. Une attaque de son voisin de gauche, le 9e corps d'armée, va s'efforcer de stopper l'ennemi mais une offensive sérieuse ne pourra s'effectuer qu'avec l'appui de la 42e division d'infanterie.

La 42e division d'infanterie ! Est-il raisonnable, se demande Foch, d'avoir retiré cette unité d'un secteur qu'elle tenait solidement et de lui infliger une marche interminable pour l'engager - dans quel état ? - à l'autre extrémité du front ? Il existait d'autres solutions plus simples : utiliser, pour bloquer la Garde Impériale, cette 51e division de réserve que Joffre vient de lui adjoindre et qui aurait pu intervenir dès les premières heures de la matinée. Pendant ce temps, la 42e division d'infanterie opérant sur le front aurait pu marquer des " résultats décisifs "... Trop tard ! les jeux sont faits ! Foch reste " penché sur sa carte ", le visage soucieux. Vers 10 h 15, il téléphone ses directives au général Dubois, chef du 9e corps d'armée; il assure que la 42e division d'infanterie arrivera vers midi (information très optimiste), et précise que l'offensive devra être déclenchée immédiatement.

Un quart d'heure plus tard, Dubois rappelle : le 11e corps d'armée vient d'être rejeté de l'autre côté de la Maurienne et l'attaque du 9e corps d'armée est bloquée par un adversaire décidé. Le 77e régiment d'infanterie ayant été envoyé au secours d'Humbert, Dubois n'a plus de réserve disponible. La situation du 11e corps d'armée peut devenir aussi tragique que celle de la division marocaine. Que faire ? " Attendre et résister ! S'accrocher au terrain ! " répond Foch.

A midi quarante-cinq, le capitaine Réquin se présente. Il apporte des nouvelles de la 42e division d'infanterie; elle est en retard de trois heures sur son horaire, calculé, il est vrai, avec une idée excessive des possibilités réelles de marche. Ce n'est pas avant 19 heures que Grossetti pourra " mordre dans le flanc de l'ennemi ".

Alors que Foch et ses officiers déjeunent rapidement, Dubois appelle de nouveau. Ses troupes cèdent encore du terrain. Elles viennent d'abandonner le mont Août, butte de 221 mètres qui domine toute la plaine champenoise au sud des marais de Saint-Gond. Ceux-ci sont donc tournés et l'ennemi continue à s'infiltrer entre les îlots de résistance. C'est très grave, mais Foch est impuissant faute de réserves disponibles; seule, l'arrivée de la 42e division d'infanterie pourra redresser la situation. Le général se demande toutefois ce que, à 19 heures seront devenus les deux corps d'armée de son aile droite ?

Fort inquiet, lui aussi, le général Eydoux, chef du 11e corps d'armée, a pris l'initiative de dépêcher un jeune capitaine de chasseurs à pied, auprès de Grossetti. Parti au galop de son cheval, le messager trouve le chef de la 4e D.I. au carrefour de Lachy où il règle les mouvements de ses unités. Le capitaine se présente, il dépeint au général la position tragique du 11e corps d'armée, puis il exprime son étonnement de trouver la 42e division d'infanterie encore aussi éloignée alors qu'il la croyait déjà à Linthes (puisque Foch l'avait dit !) Or, la 42e division d'infanterie est à Lachy... et au repos.

En effet, Grossetti a fait préparer un repas pour ses hommes qui devront marcher et se battre jusqu'au soir. Le jeune officier s'est exprimé sur un ton déférent certes, mais non sans quelque véhémence. Grossetti le regarde un instant avec une indulgence amusée. Cette hardiesse, il la trouve un peu ingénue; elle ne lui déplaît pas. Et comme on vient d'ouvrir pour lui une boîte de conserves, il ne répond pas à l'admonestation et se contente d'inviter son interlocuteur à déjeuner.

Un instant plus tard, arrive un nouveau messager : le lieutenant-colonel Lavigne-Delville, un chasseur à cheval cette fois, qui vient de la part du général Humbert. Celui-ci demande l'appui du 8e bataillon de chasseurs à pied. Décidément tout le monde a besoin de la 42e division d'infanterie. Cette fois, c'est trop ! Grossetti " éclate " : " M.... ! Dites-lui ça plus tranquillement, mais dites-lui aussi tranquillement : non ! Il m'a déjà démoli un bataillon que je ne lui avais pas prêté. " Mais quelques minutes de réflexion calment cette irritation. Grossetti s'arrangera pour que l'itinéraire du 8e bataillon le mette en situation de parer le plus longtemps possible à une rupture du front. Et, à 13 h 30, la 42e division d'infanterie reprend sa marche vers l'est.

Pendant ce temps, sous la chaleur lourde d'une matinée orageuse, le 77e a enlevé, à vive allure, la longue et dure montée qui mène à Broyes. Le premier bataillon traverse le village vers 11 heures. Le général Humbert, entouré de ses officiers, est là, sur le perron de l'école ; devant lui, et en présence de son chef - le colonel Lestoquoi - le régiment défile en " ordre parfait ". Capotes couvertes de poussière, visages ruisselants de sueur, tendus par l'effort, les hommes avancent d'un pas ferme.

A la sortie du village, ils passent à côté des pièces du colonel Borchut qui est en pleine action. Le colonel - un virtuose du 75 - dirige lui-même le tir. A une cadence accélérée, les artilleurs, en bras de chemise, suant eux aussi, approvisionnent, chargent et déchaînent le fracas des canons. On tire sans arrêt, dans un vacarme assourdissant. Ce spectacle exalte les hommes qui, bientôt, rentrent sous bois pour y découvrir des scènes moins réconfortantes. " Partout des cadavres de tirailleurs, des chevaux tués au ventre ballonné. Une odeur atroce prend à la gorge. De grosses mouches bourdonnent. " Des arbres abattus par les obus, des débris de prolonges d'artillerie encombrent les allées. Dans les fossés, des hommes dorment, " abrutis de fatigue ". D'autres errent, sans but, sans chefs (ils sont morts). C'est tout ce qui reste du régiment Fellert et de la brigade Blondlat. " Il est grand temps que vous arriviez ! " s'exclame un des rares officiers. Le colonel Lestoquoi et ses adjoints tentent de rallier ces groupes épars pour les joindre à leur régiment. Parvenus à la lisière des bois, les soldats du 77e peuvent contempler le château de Mondement. Les défenseurs, invisibles, ne donnent aucun signe de vie. A l'affût, ils attendent.

Songeur, le colonel Lestoquoi voit bien que l'assaut va être coûteux en vies humaines. Le tir assez incertain de l'artillerie n'a fait qu'encadrer les bâtiments. " Si les canons pouvaient s'approcher et tirer en plein sur les bâtiments... - Impossible ! déclare un lieutenant d'artillerie. On ne ferait que s'attirer une riposte immédiate de l'ennemi. " Le colonel n'insiste pas et prépare l'attaque. Deux bataillons sont à l'ouest dans les bois de Mondement. Le 3e a traversé le bois d'Allemant. Son chef, le commandant de Beaufort, posté à la lisière de la forêt, regarde l'objectif qu'il doit enlever; Beaufort dont Ie courage ne peut être suspecté, reste soucieux lui aussi. La tâche n'est pas facile. Survient le général Humbert qui marque de l'impatience : " Alors, le château n'est pas encore pris, qu'attendez-vous ? - C'est une véritable forteresse, fait observer Beaufort, impossible à aborder sans qu'un violent bombardement d'artillerie ait fait tomber les principales défenses. - C'est bon, déclare le général, nous allons faire donner l'artillerie. Et vous attaquerez, c'est l'ordre. Il faut absolument reprendre le château ! " Il ajoute : " D'ailleurs nous ne pouvons, toute la journée, buter contre les pierres ! " Or, on va précisément " buter contre les pierres ".

A 14 h 20, toutes les pièces de 75, rassemblées dans le secteur de Montgivroux-Allemant, reprennent le bombardement de Mondement. Mais faute d'observatoire, c'est un tir " au jugé ", assez imprécis. Le château est peu touché; quelques obus éclatent à proximité des murs du potager y pratiquant quelques brèches. On ne peut plus tarder. A 14 h 30, le commandant de Beaufort met ses gants blancs et donne le signal de l'assaut ; le clairon sonne la charge et le bataillon s'élance.

Immédiatement, les fenêtres du château se garnissent de " casques à pointes et de fusils braqués ". Les Allemands ouvrent le feu sur cette cible magnifique : un bataillon d'infanterie, capotes bleues et pantalons rouges, précédé de ses officiers aux galons dorés. Tout de suite, les rangs s'éclaircissent. Le commandant de Beaufort marche à la tête de ses hommes accompagné du clairon Marquet qui joue à pleins poumons jusqu'au moment où, touché, il s'effondre; quelques secondes plus tard, le commandant s'écroule à son tour, tué net.

Le lieutenant Génois dirige ses hommes vers l'une des ouvertures. Un simple soldat s'apprête déjà à la traverser. Un adjudant lui attrape l'épaule : " Laisse-moi passer ! " Il passe, crie : " En avant ! " et tombe, mort.

A quelques dizaines de mètres, le capitaine Secondat de Montesquieu, " ganté de blanc, sabre au clair ", entraîne sa compagnie ; il est tué lui aussi. Tombé dans le fossé qui borde la route, le clairon Marquet s'est redressé ; en un dernier effort, il porte le clairon à sa bouche et sonne les dernières notes de la charge.

Les survivants du bataillon de Beaufort se blottissent derrière le mur du potager qui les met à l'abri des balles. L'un d'entre eux, juché sur les épaules d'un camarade, tire par-dessus le mur dans les fenêtres du château. Les 1er et 3e bataillons qui ont attaqué par l'ouest n'ont pas mieux réussi. A 15 heures, les débris des trois unités reçoivent l'ordre de revenir sous le couvert.

Les Allemands cessent de tirer et dans la clairière de Mondement règne maintenant un silence que trouble seulement la plainte obsédante des mourants. Des blessés se traînent sur le sol et tentent de regagner la lisière des bois. Des brancardiers sortent de ceux-ci, portant des brassards qu'ils mettent en évidence ; reçus à coups de fusil, ils doivent se replier. Dans le ciel se forment de lourds nuages d'orage.

Les colonels Eon et Lestoquoi ont rassemblé les survivants des trois bataillons. A 16 h 30, arrive un nouvel ordre du général Humbert : l'assaut de Mondement doit être repris ! Le colonel Lestoquoi est cependant bien résolu à ne rien entreprendre à nouveau sans un appui direct de l'artillerie. Dans les opérations coloniales qu'il a conduites, il a souvent réduit un fortin en amenant à bonne portée un canon que les hommes halaient eux-mêmes, " à la bricole ". Il faut amener " à la bricole " une ou deux pièces à proximité du château. Mais qui va les lui prêter ?

A 17 heures seulement, une batterie du 49e accepte de détacher une pièce ; poussée à bras d'hommes, elle est mise en quelques instants en position en face de la cour d'honneur, à 400 mètres de celle-ci. Au 2e bataillon, on a eu la même idée. Fantassins et artilleurs poussent un canon de 75 et le placent à 300 mètres du mur du parc. Conscients du danger, les Allemands ont ouvert le feu mais le bouclier des canons a protégé les hommes.

Tout est prêt maintenant quand un nouvel ordre d'Humbert est remis au colonel Eon. Le général s'avise, un peu tard, que la prise du château n'est pas chose facile; il a donc décidé de rassembler toute l'artillerie de la division pour entreprendre un bombardement intensif des bâtiments. Qu'on attende pour attaquer.

Ni Eon, ni Lestoquoi ne sont favorables à l'idée d'attendre. Les deux pièces avancées feront un meilleur travail que toutes les batteries de la division tirant au jugé; les deux colonels s'accordent pour passer outre à des instructions qui paraissent assez mal adaptées aux circonstances.

Vers 18 heures, la pièce du colonel Eon ouvre le feu. Un deuxième canon a d'ailleurs été placé à côté du premier. Puis, c'est le 75 du colonel Lestoquoi qui entre en action. Les obus à explosifs s'abattent sur le château. En quelques minutes, la toiture est crevée ; elle prend feu; la grille est tordue, des pans de murs s'écroulent. Les pièces tirent encore quand les trois bataillons, stimulés par ce spectacle, s'élancent. " On s'attendait à une résistance vigoureuse. Il n'y en eut aucune. "

Chassés des étages supérieurs par les premières explosions et l'incendie, couverts de plâtras, les Allemands s'étaient réfugiés au rez-de-chaussée. Beaucoup sont blessés; le capitaine Purgold a appris que le 164e hanovrien avait quitté Oyes et s'était replié vers le nord, ayant abandonné à leur sort les défenseurs du château. Prolonger la résistance n'aurait plus de sens. Purgold avait donc ordonné l'évacuation. A 18 h 30, emportant leurs blessés, les survivants descendent ces mêmes pentes qu'ils avaient gravies à l'aube et s'éloignent vers le nord.

Quelques minutes après leur départ, les colonels Eon et Lestoquoi font, ensemble, leur entrée dans la cour d'honneur, cependant que leurs soldats fouillent château et maisons et ramassent quelques prisonniers. Lestoquoi adresse au général Humbert un court billet : " Je tiens le village et le château de Mondement. Je m'y installe pour la nuit. "

Ainsi se termine le combat de Mondement. Il n'aura été que l'une des innombrables rencontres dont l'ensemble constituera la bataille de la Marne. Ni les effectifs engagés, ni la nature de l'opération ne justifient l'importance que la légende a accordée à cet épisode. Engagement secondaire donc, mais auquel on peut tout de même reconnaître la valeur d'un symbole. Dans cette action dramatique se trouvent en effet réunis les éléments chers à la mythologie patriotique d'avant-guerre : le château, bâtiment noble, les Allemands retranchés, les Français chargeant au son du clairon, les officiers aux noms d'épopée, les canons qu'on amène à bras. Tout le décor est en place pour un Meissonier ou un Detaille.

Symbolique, l'affaire de Mondement l'est à un autre titre car elle présente, localisée dans l'espace et le temps, un résumé complet des combats de 1914. On y retrouve, en effet, les méthodes de progression habile des Allemands, le manque de réalisme des Français dans l'organisation de la défense, puis leurs assauts meurtriers et inefficaces pour reprendre la position perdue; enfin l'intervention décisive de l'artillerie.

Peut-être l'épisode de Mondement mérite-t-il pour toutes ces raisons d'occuper une place privilégiée dans l'histoire de la bataille.

Nous avons quitté von Hentsch au début de la matinée alors qu'il roulait vers le Quartier Général de la Ire armée. De Montmort à Mareuil-sur-Ourcq, la distance n'est pas grande, 80 km environ, mais la voiture de von Hentsch doit passer au milieu des troupes qui remontent vers le nord : convois de blessés, unités en retraite, trains régimentaires encombrent les routes. A Neuilly-Saint-Front, von Hentsch se heurte à un véritable embouteillage qu'aurait provoqué une attaque de l'aviation ennemie. La panique s'est emparée des troupes; le lieutenant-colonel doit par instants descendre de voiture et " se frayer de force un passage ". Il tente ensuite d'obliquer vers le sud mais il apprend que la cavalerie anglaise approche de Brumetz, renseignement d'ailleurs inexact. A midi trente, il arrive enfin à Mareuil-sur-Ourcq; le spectacle qu'il a eu devant les yeux au cours de son déplacement n'a fait que renforcer le pessimisme qui l'accable depuis son départ de Luxembourg. Il s'y ajoute le sentiment lancinant de jouer un rôle trop lourd pour sa position dans la hiérarchie et l'inquiétude d'avoir à supporter, par la suite, la responsabilité d'une retraite qu'il juge plus que jamais inévitable.

Von Hentsch est donc en proie à de sombres pensées quand, dans une rue de Mareuil-sur-Ourcq, il rencontre le général von Kuhl, chef d'Etat-Major de la Ire armée. Celui-ci se serait exclamé : " Eh bien, si la IIe armée recule, nous ne pouvons plus rester ici ! " Cette déclaration a été formellement contestée par celui qui en aurait été l'auteur (Von Kuhl ignorait, à cette heure, que la IIe armée battait en retraite.). Quoi qu'il en soit, les deux hommes se rendent dans le bureau du chef d'Etat-Major. Le chef de la Ire armée est absent ; " enivré " par la perspective d'une victoire prochaine, il est parti " sur le terrain " presser l'exécution des mouvements. A Mareuil, où l'atmosphère est à l'optimisme, les consignes de von Hentsch sont mal accueillies et une discussion serrée s'engage entre von Kuhl et l'envoyé de la Direction Suprême.

Conscient de " l'importance extraordinaire de l'heure ", von Kuhl dresse un tableau favorable de la situation de la Ire armée en ce milieu de journée. Certes, l'avance des Anglais, pour prudente et circonspecte qu'elle soit, ne doit pas être négligée. Aussi, l'aile gauche de l'armée a rectifié son dispositif et s'est formée " en crochet défensif ". Le général von Linsingen dirige l'opération que l'ennemi, toujours craintif, ne gêne en aucune façon. Mais au centre et surtout à l'aile droite, l'offensive va se déclencher; le coup de revers de la brigade Lepel achèvera la déconfiture de Maunoury avant que les Anglais ne soient réellement devenus dangereux. Cet exposé, très encourageant, ne réussit pas à convaincre von Hentsch, toujours obsédé par ses idées de repli.

Le lieutenant-colonel prend donc la parole à son tour : la IIe armée n'est plus qu'une " scorie " affirme-t-il. Son aile droite a été refoulée; la retraite de von Bülow est inévitable; la Ire armée doit accompagner ce mouvement et se rapprocher de sa voisine pour rétablir " un front sans faiblesse ". Et, s'emparant d'un fusain, von Hentsch dessine sur la carte les grandes lignes d'un repli que, selon lui, les circonstances ne permettent pas d'éluder.

Von Kuhl proteste. L'attaque de l'aile droite va régler le sort de Maunoury; avant la nuit, celui-ci sera en déroute. Faut-il arrêter une action en plein développement ? Et même, est-il possible techniquement, de le faire ? L'armée, " mélangée et épuisée ", sera portée par un élan victorieux alors qu'on peut tout craindre des répercussions d'un ordre de retraite.

Von Hentsch admet tout cela mais il objecte qu'un succès sur Maunoury restera inexploitable et que la situation générale n'en sera pas améliorée pour autant ; celle-ci exige que la Ire armée rétrograde. " Il n'y a rien d'autre à faire ! " conclut-il. Von Kuhl ne se montre pas convaincu mais, à cet instant, un officier entre et remet un télégramme de la IIe armée. " Un aviateur signale quatre longues colonnes ennemies en marche vers la Marne; leurs têtes atteignaient, à 9 heures, Nanteuil, Citry, Pavant, Nogent-l'Artaud. La IIe armée se met en retraite, son aile droite vers Dormans. "

Devant le repli de von Bülow, comment la Ire armée pourrait-elle s'obstiner ? Von Hentsch, dont les objurgations reçoivent ainsi un appui imprévu, croit opportun de rappeler à son interlocuteur qu'il a " pleins pouvoirs ". Sans discuter plus longtemps, von Kuhl plante là l'envoyé de la Direction Suprême et part à la recherche de son chef auquel il revient d'arrêter lui-même les mesures à prendre.

Aux premiers mots prononcés par son chef d'Etat-Major, von Kluck laisse éclater sa fureur. Ainsi, il faut renoncer à une victoire si proche. Une fois encore, la Ire armée va être frustrée des efforts inouïs qu'elle a accomplis et le sentiment d'un sort aussi résolument contraire exaspère von Kluck.

Cependant, l'explosion passée, il semble que le General-berst se soit rendu assez vite aux raisons que développe à son tour le chef d'Etat-Major. Il reconnaît qu'à l'issue d'un succès sur Maunoury, ce serait une opération malaisée que d'exécuter un nouveau changement de front vers le sud. Remettre de l'ordre dans les unités confondues, assurer leur ravitaillement en vivres et en munitions, rétablir les communications, tout cela en présence d'un ennemi devenu menaçant, était " techniquement " impossible. Il ne peut donc être question de repousser les directives qu'apporte l'envoyé de la Direction Suprême. La rage au cœur, von Kluck s'incline et accepte de signer l'ordre de repli de la Ire armée.

Au cours de ces heures difficiles où se jouait le destin des armées allemandes, il paraît surprenant que von Kluck et von Bülow n'aient pas cherché à se rencontrer. Si l'on songe que leurs postes de commandement respectifs n'étaient éloignés que de 50 à 60 km, comment, en l'absence d'instructions venant de Luxembourg, ces deux chefs d'armée n'ont-ils pas jugé utile de coordonner leurs actions ? C'est que leurs relations personnelles s'étaient fort distendues. Au surplus, il existait entre eux un problème de préséance. Von Kluck nourrissait un mépris évident pour son voisin qu'il jugeait timoré; or, celui-ci était le plus ancien dans le grade et de noblesse moins fraîche. Pétrifiés dans leur morgue, aucun des deux hommes n'a voulu faire le premier pas; le même orgueil qui a conduit von Kluck à négliger la 6e armée, obscurcira au cours de cette journée, le sens le plus élémentaire du devoir; c'est une attitude assez surprenante de la part de chefs sur lesquels reposait le sort de l'Empire allemand.

Il est non moins surprenant que von Hentsch, dont la mission était si importante, n'ait pas cru devoir rencontrer les deux chefs d'armée et n'ait discuté qu'avec leurs adjoints de ces opérations dont dépendait l'issue même de la bataille. Certains ont voulu y voir une marque d'effacement de la part d'un simple lieutenant-colonel. En réalité, von Hentsch respectait fort exactement une règle de l'étiquette militaire prussienne qui fait du chef d'Etat-Major " le seul maître des relations avec l'extérieur ". Ce protocole rigoureux, ces préceptes d'un " formalisme suranné " tenaient encore beaucoup de place dans l'armée impériale de 1914. Au surplus, il est vraisemblable que von Hentsch dût marquer assez peu d'empressement à affronter le chef de la Ire armée dont l'abord était assez difficile et qui ne pouvait accueillir, avec beaucoup d'aménité, les instructions du missus dominicus.

Quoi qu'il en soit, quand von Kuhl réapparaît au poste de commandement de Mareuil, il peut rassurer von Hentsch; le chef de la Ire armée s'est rendu aux raisons qui lui ont été présentées; les troupes vont se retirer. Il ne lui reste plus, à lui von Kuhl, qu'à entamer la tâche écrasante de rédiger les ordres et de régler les mouvements d'une armée dont toutes les unités, mêlées et confondues, doivent opérer une volte-face complète.

Ainsi le " vieux Bülow " s'était, le premier, résigné à la retraite; mais sa décision prise, il éprouve quelque embarras à en informer von Moltke. Ne sera-t-il pas considéré comme responsable du repli général qui va s'ensuivre ? L'arrivée, fort opportune, d'un télégramme de la Ire armée va lui permettre d'en rejeter le poids sur son voisin. Un peu d'habileté dialectique, une légère altération de la chronologie et le tour est joué. " La Ire armée bat en retraite ", télégraphie von Bülow, qui ajoute avec une absence totale de scrupule : " La IIe armée suspend ses attaques qui progressaient lentement et se porte sur la rive droite de la Marne. " Quelques minutes plus tard, utilisant la même présentation, il s'adresse à von Hausen : " La Ire armée bat en retraite. La IIe armée commence sa retraite... " Si von Bülow ne peut se flatter d'avoir redressé la situation, il espère avoir du moins sauvé sa propre réputation. La ruse était un peu grosse.

Alors que von Kluck voit s'écrouler ses rêves de victoire, la brigade Lepel, dont le mouvement n'a pas été suspendu, débouche au nord-ouest et donne son " coup de revers " sur Nanteuil-le-Haudouin 1. Son apparition provoque d'ailleurs un commencement de débandade dans les rangs français. Les Allemands s'emparent de la gare, traversent la voie ferrée et marchent vers la route de Paris. Derrière les arbres qui la bordent, un convoi militaire français défile au pas de ses chevaux et se dirige paisiblement vers la capitale. Les Allemands s'élancent vers cette proie apparemment sans défense. Ils ne peuvent savoir que, depuis la veille, deux groupes du 44e régiment d'artillerie de campagne sont postés sur le versant qui, de Nanteuil, monte vers le sud-est en pente très douce vers le village de Chèvreville au lieu-dit la Croix-du-Loup. Les artilleurs ont vu refluer les fantassins français et ils aperçoivent maintenant des " masses profondes d'infanterie " allemande qui progressent vers la route de Paris.

Mais voici qu'une voiture automobile arrive, s'arrête près des batteries; un officier " coiffé d'un casque d'aviateur " (Il s'agit probablement du capitaine Audet, attaché à l'Etat-Major du 4e corps, qui vient d'effectuer une reconnaissance dans le secteur Baron-Rozières.) en descend et se précipite vers le commandant du groupe. Après quelques minutes d'entretien, celui-ci fait orienter les pièces et ouvrir le feu. Exaspérés par la fuite de l'infanterie et par la proximité des soldats allemands qui avancent comme si l'accès de la capitale leur était déjà ouvert, les servants vont déployer une activité frénétique. " Les pièces sont des monstres hurlants, des dragons en démence qui, à pleine gueule, vomissent du feu... Les douilles s'amoncellent et fument... Ah ! ils n'iront pas à Paris, ceux-là ! " s'exclame un artilleur en refermant, d'un geste précis, la culasse d'un 75 qui expédie immédiatement les 8 kilos d'acier et d'explosifs sur les grenadiers des 71e et 72e de réserve. Sous l'ouragan, les Allemands s'éparpillent, se disloquent, des hommes s'écroulent. Une partie des deux unités reflue vers les bois d'où elles sont sorties; l'autre se précipite vers l'abri qu'offre le talus de chemin de fer. Quelques groupes vont s'aplatir dans le fossé qui borde la route.

En proie à une sorte de rage, les artilleurs français s'acharnent à couvrir de " mitraille la plaine de betteraves où des hommes bougent encore ". Quand le commandant fait cesser le feu, les servants de plusieurs pièces sont tellement déchaînés qu'ils continuent à tirer. L'officier doit hurler pour obtenir enfin qu'ils s'arrêtent. " Les hommes s'épongent, rouges, suants. Les bras croisés, debout derrière leurs pièces, sans parler, ils contemplent ces champs dont pas un pouce n'a été épargné. "

En quelques instants, l'action de l'artillerie a brisé l'assaut de la brigade Lepel dont une partie de l'effectif est pour toujours étendue sur le sol. Au même moment, le général allemand est informé qu'une action de cavalerie française (1re division), appuyée par de l'artillerie, va menacer ses arrières. Isolé du reste de l'armée, dépourvu de réserve, son infanterie dispersée, menacé d'encerclement, Lepel n'a plus, en cette fin d'après-midi, qu'à rassembler tant bien que mal les débris de sa brigade et à faire demi-tour; emmenant de nombreux blessés, il entame, en direction de Verbe rie, une retraite " extraordinairement pénible ".

Si l'intervention décisive de l'artillerie n'est plus un fait nouveau, la mise en oeuvre de celle-ci sur l'initiative de l'aviation, la rapidité et la précision avec lesquelles la coordination s'est effectuée, doivent être relevées, au même titre que le combat de Montceaux-lès-Provins, comme le début d'une ère nouvelle.

Alors que les divisions de Maunoury et de Foch font appel à leurs ultimes réserves et à leurs dernières ressources d'énergie pour enrayer les assauts allemands, French et Franchet d'Esperey voient s'ouvrir devant eux des perspectives beaucoup plus encourageantes. Ils avancent.

Le chef de la 5e armée a réparti l'effort de ses troupes suivant deux directions. A droite, les 1er et 3e corps d'armée attaquent en direction nord-est pour refouler von Bülow. Leur action soulagera la pression que Bülow et Hausen exercent sur l'armée Foch. A gauche, le 18e corps d'armée et le corps de cavalerie Conneau se dirigent vers la Marne en assurant le contact avec les unités britanniques. Ce dispositif est conforme aux indications de l'Instruction Générale n° 19. Cependant, ces directives ne sont plus tout à fait adaptées à la situation telle qu'elle se présentait en cette matinée du 9 septembre : les IIIe et IXe corps allemands ont abandonné le front sud et celui-ci n'est plus occupé que par la " figuration " des cavaliers de von der Marwitz et de von Richthoffen auxquels s'est jointe la brigade Kraewel. Distendues et d'ailleurs quelque peu malmenées par les combats, les unités de cavalerie allemande s'effondreraient devant un effort vigoureux et démasqueraient ainsi les arrières de von Kluck. Cette possibilité n'a pas encore été perçue, ni au Grand Quartier Général de Franchet d'Esperey ni à celui de French et la marche vers le nord se poursuit avec une prudence excessive.

Au cours de la matinée, un avion de la 5e armée parti de Romilly a effectué une reconnaissance qui lui a fait survoler les zones de combat des 9e et 5e armées. Dès son atterrissage, le capitaine Capitrel, qui avait pris place à bord de l'avion, signale deux points essentiels : la 9e plie sous l'assaut ennemi, mais vers le nord l'ennemi se retire; Château-Thierry paraît évacué et les ponts sur la Marne sont restés intacts. La 5e armée risque donc d'être tournée par le sud si les soldats de Foch reculent encore; doit-elle pour autant renoncer à progresser alors que les passages de la Marne offrent une proie tentante ?

La possibilité que présentent ceux-ci est confirmée par un message d'une patrouille de cavalerie. Parvenu sur le rebord sud de la vallée de la Marne, le chef du détachement a aperçu, lui aussi, la ville de Château-Thierry apparemment abandonnée par l'ennemi.

" Intercepté " par le général Schwartz, chef de la 38e division d'infanterie, le message des cavaliers est remis à l'Etat-major du corps d'armée, le 18e, dont le général de Maud'huy a pris le commandement depuis quelques jours, son prédécesseur ayant été " limogé ". A 57 ans, le général de Maud'huy a conservé tout l'allant d'un sous-lieutenant. " Lorrain de Metz ", hanté depuis quarante ans par l'idée d'en chasser les Allemands, un tel homme ne pouvait laisser échapper l'occasion qui s'offrait à lui.

Si Château-Thierry est évacué, il faut s'en emparer sans perdre une minute. Mais les ordres enjoignent au 18e corps d'armée de cantonner le soir même au sud de la Marne et l'effort principal de la 5e armée est orienté vers le nord-est. Qu'importe ! Le général de Maud'huy a trop d'allant pour se borner à l'exécution aveugle des ordres et renoncer à, la possibilité qui s'offre à lui. Il saute dans sa voiture, qui file vers Montmirail où est installé le poste de commandement du général Franchet d'Esperey. Malheureusement, les routes sont encombrées et l'allure de la voiture n'est pas accordée à l'impatience du général qui sans arrêt, se penche par la portière et réclame le passage. Au cours d'une de ces interventions, il heurte de la tête à l'encadrement métallique et se blesse. Aussi c'est " étourdi et couvert de sang " qu'il fait son entrée au poste de commandement de la 5e armée où il reçoit des soins. Et déjà Maud'huy expose sa requête : qu'on lui donne l'autorisation de saisir Château-Thierry. Hely d'Oissel, chef d'Etat-Major, réfléchit. Le général Franchet d'Esperey n'est pas là; très en avant de son Etat-Major, il presse lui-même l'avance de ses unités. D'Oissel se décide très vite : " Si le général était là, il vous accorderait l'autorisation ! Vous pouvez marcher ! "

Le général de Maud'huy repart sans perdre une minute. De retour parmi ses troupes, il ordonne qu'on " pousse " le 1er régiment de zouaves vers Château-Thierry; l'artillerie divisionnaire suivra et appuiera le mouvement. Les ordres donnés, le général se remet en route immédiatement pour surveiller lui-même l'exécution. Les routes sont toujours obstruées par les mouvements de troupes. Quand le général passe maintenant par la portière sa tête enveloppée d'un bandage, les fantassins qui l'aperçoivent crient : " Vous êtes blessé, mon général ! Soyez tranquille, on vous vengera ! "

Vers 16 heures, la voiture arrive enfin aux abords sud de Château-Thierry. A son grand étonnement, Maud'huy trouve une partie de la 10e division de cavalerie arrêtée à l'entrée de la ville. Il saute de sa voiture et se précipite vers le général qui commande les cavaliers. Les Allemands occupent-ils Château-Thierry ? Sont-ils nombreux ? Le cavalier répond qu'il n'en sait rien. Indignation de Maud'huy qui éclate : " C'est une honte pour la cavalerie française ! s'écrie-t-il. Ma cavalerie... m'a informé qu'il n'y a presque personne à Château-Thierry et vous, vous ne savez rien, vous n'êtes bons à rien ! Je vais enlever Château-Thierry avec un régiment de zouaves et vous pourrez passer derrière ! " Et il ajoute : " Au moins, ne me gênez pas ! "

L'agitation causée par cette algarade est à peine calmée qu'un bataillon du 1er régiment de zouaves fait son apparition. Maud'huy fait appeler le commandant. " Vous allez, dit-il, vous emparer de Château-Thierry. Ce point acquis, vous vous porterez sur la crête nord où vous vous établirez solidement. Château-Thierry sera inscrit sur le drapeau du 1er régiment de zouaves. Exécution immédiate ! " Après quoi, le général serre la main de l'officier, distribue paternellement quelques paquets de tabac aux hommes et crie : " En avant les zouaves ! "

Le bataillon s'ébranle aussitôt mais, entre-temps, les cavaliers secoués par les paroles du général se sont décidés à intervenir. Le passage de la Marne ne se présentait d'ailleurs pas tout à fait comme une simple promenade. Trois ponts doivent être franchis successivement, un sur la voie ferrée et deux sur la Marne. Retranchés dans des maisons voisines, des fantassins allemands, assez peu nombreux, tiennent les trois ponts sous leur feu. Mais on apprend qu'il existe, en aval, un autre passage vers lequel se dirige aussitôt un groupe cycliste. En même temps, les 75 se sont installés sur la cote 227, aux abords de Nesles. Ils ouvrent le feu sur les maisons qui bordent la Marne. L'explosion des premiers obus met en fuite les défenseurs et en quelques minutes, la résistance allemande " s'évanouit ". Des cavaliers ont, en même temps, tourné par l'est et l'ouest les défenses du pont principal. Tout le monde converge sur le centre et, à 17 h 30, Château-Thierry est libéré. On y ramasse 200 prisonniers. Un escadron du 19e dragons traverse la ville, continue vers le nord et disperse quelques uhlans. Il parvient ainsi jusqu'au hameau de Bezuet où il est reçu à coups de fusil. Un semblant de combat provoque la retraite des Allemands. Devant les dragons, la route maintenant est libre. Mais un peloton de cavalerie ne peut, à lui seul, mener une poursuite. Il rentre à Château-Thierry où la division s'apprête à passer la nuit. Que n'a-t-elle suivi le peloton du lieutenant-colonel Champvallier ? Elle aurait cueilli les convois du IXe corps d'armée qui avancent péniblement sur des routes encombrées déjà par les fourgons du IIIe corps d'armée. En différents endroits, des embouteillages se produisent entraînant des débuts de panique. Arrivant au milieu de cette cohue presque désarmée, on imagine les ravages qu'aurait causés la cavalerie française. Occasions perdues !

Au cours de cette même journée, les Anglais franchissent la Marne sur leur droite mais leur gauche ne réussira pas à forcer les passages de la rivière cependant assez faiblement défendus. Le centre du corps expéditionnaire devra donc se rabattre vers l'ouest pour tourner les positions allemandes et faire cesser la résistance. L'avance générale sera limitée de ce fait et, là non plus, on n'exploitera pas les possibilités stratégiques offertes par la " déchirure " du front ennemi.

C'est que le maréchal French éprouve un grand respect pour les aptitudes défensives de la cavalerie allemande qu'il avait vu manœuvrer en 1911 au cours d'un voyage officiel en Allemagne. Il la savait " très exercée aux combats d'arrière-garde " pour lesquels elle disposait de " nombreuses mitrailleuses ". Les craintes de French étaient un peu excessives. " Heureusement pour nous, il n'était pas un Blücher ! " dira le chef d'état-major de von Kluck.

Après son entrevue avec von Kuhl, von Hentsch avait quitté Mareuil-sur-Ourcq, persuadé d'avoir sauvé l'aile droite allemande d'un désastre certain. En fait, les conditions mêmes dans lesquelles le chef de la Ire armée avait consenti à arrêter son offensive permettront par la suite, à von Kluck, d'assurer qu'il était sur le point d'infliger à Maunoury une défaite écrasante. Du côté français, on assure qu'il n'en aurait rien été. Que serait-il advenu si von Kluck avait persisté dans ses projets ? La 6e armée aurait-elle été battue avant l'arrivée des Anglais ? Von Kluck aurait-il été en mesure, ensuite, de faire front vers le sud ? Répondre à de telles questions conduit à refaire l'histoire. C'est une tâche bien aléatoire; on laissera donc, une fois de plus, ouvert, le champ des commentaires.

Quoi qu'il en soit, von Hentsch ne doutait pas d'avoir agi dans le sens de la mission qui lui avait été confiée. Un seul point noir cependant : von Kluck n'avait pas accepté de suivre l'axe de marche que l'envoyé de la Direction Suprême avait prescrit. Sous des prétextes divers, mélange des unités, menace des Anglais, von Kluck avait annoncé son intention de se retirer vers le nord, sans se rapprocher de ce voisin, von Bülow, auquel il attribue la responsabilité du repli général. Le chef de la Ire armée tient, semble-t-il, à marquer à la fois son dépit et le peu de cas qu'il fait des directives d'une " Direction Suprême " qui justifie si mal son titre et l'autorité dont elle est investie. Cette marque d'indépendance n'allait pas faciliter l'indispensable resserrement des deux armées.

Von Hentsch a repris maintenant son périple en sens inverse. Il revient à l'Etat-Major de la IIe armée, transféré entre-temps à Epernay puis à Châlons-sur-Marne; il y règne une confusion complète; les directives de Luxembourg contredisent les dispositions fixées par son envoyé et von Hausen ne sait plus s'il doit se retirer ou demeurer au sud de la Marne.

A l'est, en effet, le Kronprinz a refusé d'exécuter l'ordre général de repli et projette une attaque de nuit. Moltke s'est incliné devant l'attitude péremptoire du chef de la Ve armée allemande. Quant à von Hausen, il choisit, en définitive, de se cantonner dans une " défensive plus ou moins agressive ".

Et le soir va tomber sur cette journée du 9 septembre qui a vu se dénouer la crise déclenchée depuis l'instant où les deux pièces de 77 du lieutenant Weisse ont ouvert le feu sur les avant-gardes de la 6e armée. Déjà, dans l'obscurité grandissante, les Ire et IIe armées allemandes se retirent vers le nord et la IIIe armée va suivre.

C'est pourquoi ce même soir, sur le front de Champagne, quand la 42e division " hallucinée de fatigue " déclenche enfin son attaque, elle tombe dans le vide. L'artillerie du colonel Borchut canonne des objectifs qui restent muets (De zélés panégyristes de Foch n'ont pas hésité à relater une attaque réelle de la 42e division d'infanterie qui aurait chassé les Allemands de Fère-Champenoise. Les Mémoires du maréchal restent eux-mêmes assez ambigus sur ce point. En fait, au soir du 9, la ville avait été évacuée; les troupes qui l'occupaient en avaient reçu l'ordre à 16 h 30. Il faut dissiper aussi la légende qui veut que la Garde allemande ait été " rejetée dans les Marais de Saint-Gond " où ses soldats se seraient enlisés.). L'arrivée de la nuit, le silence de l'ennemi font craindre quelque traquenard. Grossetti veut en avoir le cœur net. Il part seul en avant après avoir prié ses officiers de mettre le feu, une demi-heure plus tard, à une " meule de paille " pour guider son retour. Le général, on le voit, ne lésine pas sur les moyens. A 19 h 45, " aucune trace de l'ennemi n'ayant été retrouvée ", il est de retour et donne l'ordre de demeurer sur place. Les hommes épuisés sont autorisés à allumer des " feux discrets ", à manger et à dormir. Ce qu'ils vont faire de bon cœur.

Ses ordres donnés, Grossetti se dirige vers Linthes avec l'espoir d'y trouver un gîte pour la nuit. Le général n'est pas exigeant. Souvent, depuis l'entrée en guerre, une botte de paille sur laquelle il s'étend tout habillé, lui a servi de lit.

Pendant que les soldats de Grossetti et leur général achèvent leur longue marche, Joffre a regagné sa résidence, à l'heure habituelle. Encore qu'il sous-estime l'ampleur du succès qui s'est dessiné au terme de cette journée, le général en chef se forme une idée assez exacte de la situation pour penser que l'avance de French et Franchet d'Esperey va mettre von Kluck dans l'embarras; il ne peut imaginer que, sur ordre, la Ire armée a rompu le combat, mais il pressent que les choses vont assez bien.

Cette satisfaction n'est point offerte en partage à l'adversaire de Joffre, le malheureux Moltke qui, au même instant, peut faire le bilan d'une journée où se sont accumulées inquiétudes et déceptions.

Au début de la matinée, on avait enregistré, à Luxembourg, le message radio annonçant la progression des quatre colonnes ennemies se dirigeant vers la Marne et l'avis que la IIe armée se retirait. " L'ennemi, déclarait Bülow, cherche à envelopper mon aile droite; je n'ai plus de réserves. " Ce mouvement rétrograde va découvrir le flanc de la IIIe armée qui devra, elle aussi, reculer. Le même raisonnement appliqué à l'ensemble du front impliquait le repli des IVe et Ve armées.

Quoi qu'il en soit, envisager de telles dispositions, c'est reconnaître que la bataille est perdue et que toute idée d'une victoire prochaine doit être abandonnée. La chose est grave. Il faut en saisir l'Empereur. Moltke se rend donc au rapport quotidien, accompagné de von Stein. Les généraux von Plessen et von Lyncler assistent à l'entretien. Moltke expose la situation, la brèche ouverte, la menace de rupture et le recul rendu nécessaire. Quand le front aura été reconstitué, on " montera une nouvelle opération ", assure-t-il. Etonné d'abord, puis indécis, l'Empereur consulte les assistants; von Stein donne un avis opposé à celui de son chef ; von Plessen répond dans le même sens et le Kaiser lui-même se rallie à l'opposition. C'est au tour de Moltke à marquer de la stupéfaction. Il persiste, s'anime et " s'oublie jusqu'à toucher le bras de l'Empereur ". Celui-ci reste intraitable et Moltke se retire " profondément découragé " mais bien décidé tout de même à déclencher des mesures qu'il estime inéluctables.

L'après-midi s'écoule dans une attente anxieuse. Aucune nouvelle du front où se prépare peut-être un désastre. Comme d'habitude, Moltke ignore ce que fait l'ennemi et ne sait rien de ses propres armées. Que fait donc von Hentsch ? Depuis la veille au soir aucun message de lui n'a été transmis. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans la soirée, un appel du Kronprinz rompt le silence qui règne autour de la Direction Suprême. L'héritier des Hohenzollern entend, malgré le sort contraire, renouveler ses assauts sur le camp retranché de Verdun. Moltke, qui répugne à opposer un refus à cette Altesse, cède, autorise l'attaque,

persuadé qu'elle ne saurait rétablir une situation qu'il considère comme beaucoup plus compromise qu'elle ne l'est réellement. Aux approches du soir, accablé par l'hostilité de son souverain, inquiet d'une situation qu'il ne contrôle plus, renié par les siens, Moltke n'est plus qu'un homme " désemparé... incapable de réflexion ". Il adresse à sa confidente habituelle une lettre où s'exprime un défaitisme sans remède... " Il faut que je supporte ce qui arrive... nous sommes destinés à être étouffés dans notre lutte entre l'est et l'ouest... l'amère désillusion arrive maintenant... "

Quelle étrange prémonition avait inspiré Moltke lorsque, quelques semaines avant la guerre, il avait décrit avec une surprenante exactitude la position qui, maintenant, était la sienne et celle de ses armées : " Si des combats isolés, inévitables des différentes armées conduisent à la dislocation des forces du fait que chaque armée poursuit ses buts particuliers, pour lesquels la volonté de travailler en commun n'est plus la règle déterminante, c'est alors que la Direction Suprême aura laissé les rênes lui échapper des mains; elle n'aura pas su, dans les mouvements et les combats de ses groupements isolés, réaliser l'unité nécessaire. "

Ce soir-là, le chef des armées allemandes a définitivement laissé échapper les rênes.

![]()

CHAPITRE SUIVANT DE L'OUVRAGE D'HENRI ISSELIN

![]()

MENU DE LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR HENRI ISSELIN

![]()

MENU DES RESPONSABLES ET ECRIVAINS FRANÇAIS

![]()

RETOUR VERS LE MENU DES BATAILLES DANS LA BATAILLE

![]()

![]()