LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR HENRI ISSELIN

![]()

8 septembre

![]()

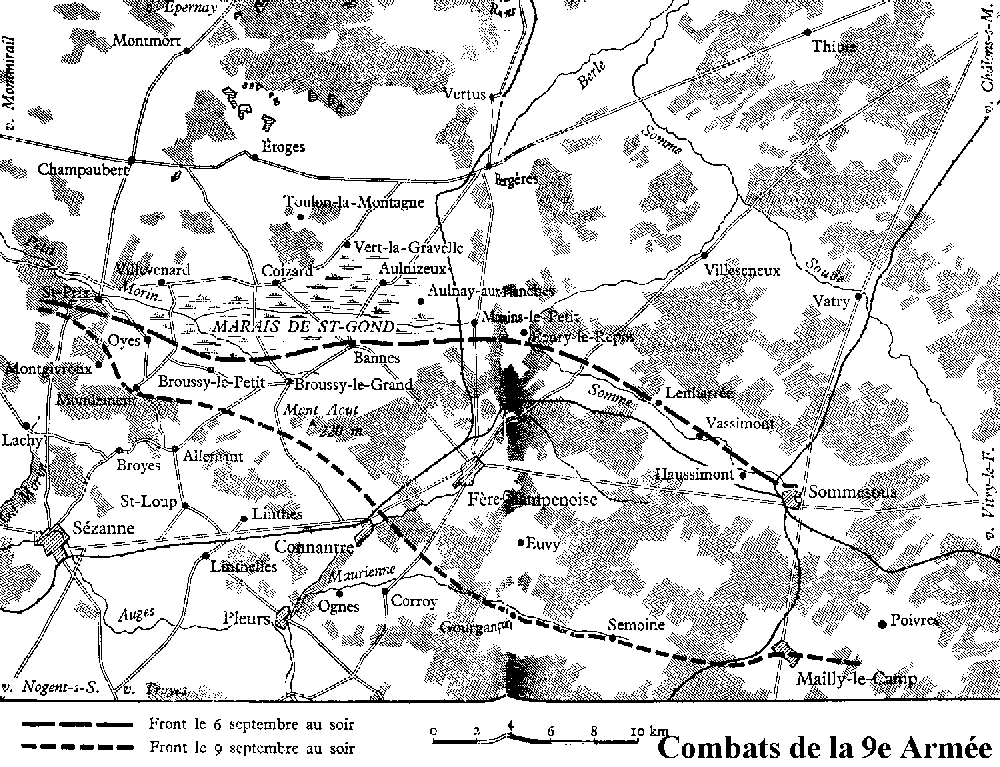

Sur le front de l'armée de Foch, les combats se sont poursuivis pendant la journée du 7. Les velléités d'offensive des soldats de la 9e armée s'efforçant de satisfaire aux injonctions de leur chef, se sont heurtées, on le sait, à l'élan des troupes de von Bülow et de von Hausen qui entendent persévérer dans leur avance victorieuse.

Des bois de Montgivroux jusqu'aux boqueteaux qui jalonnent le cours de la Somme, le choc de ces volontés contradictoires s'est traduit par une série d'engagements dont les résultats, assez indécis, n'ont pas modifié beaucoup le tracé général du front. Vers 19 heures, la lutte a cessé laissant les combattants fort épuisés; la nuit venue, les troupes " affalées à même le sol " dorment harassées, sous la garde de quelques sentinelles.

Au cours de cette journée qui vient de s'achever, le Q. G. du général von Hausen, installé à Châlons-sur-Marne, avait reçu la visite de deux officiers appartenant à la maison militaire de l'Empereur. Celui-ci faisait annoncer son intention de venir féliciter, lui-même, le chef de la IIIe armée " pour les opérations remarquables " et les succès obtenus les jours précédents. L'Empereur se proposait de passer la nuit à Châlons. Le geste était des plus flatteurs et l'on peut imaginer que le colonel général baron von Hausen aurait accueilli avec joie la perspective de passer une soirée aux côtés de son souverain. En réalité, l'arrivée du Kaiser fut jugée inopportune. C'est que von Hausen souffrait depuis quelques jours d'une sorte de dysenterie fort gênante; au surplus le général désirait apporter les derniers soins à une opération dont il attendait d'importants résultats. Il n'était pas d'humeur à festoyer et se souciait peu de dissiper en mondanités de cour des forces amoindries et un temps qui lui était mesuré. Les officiers dépêchés par le souverain furent donc informés que la sécurité de l'Empereur ne pouvait être garantie et qu'il serait imprudent pour lui d'envisager un séjour à Châlons. Guillaume II dut comprendre la leçon; dépité, il annula son projet et regagna Luxembourg.

Au Quartier Général de la IIIe armée à Châlons-sur-Marne, l'Etat-Major a veillé fort tard. Il s'agissait pour lui de mettre sur pied une attaque de nuit contre l'aile droite de la 9e armée. Les combats des jours précédents avaient démontré, une fois de plus, la puissance de feu des armes modernes et surtout celle de l'artillerie. Engager l'infanterie allemande dans la plaine champenoise, c'était la condamner à tomber sous le feu meurtrier des canons de 75, perspective qui décourageait aussi bien les régiments saxons que les unités de la Garde Impériale. Une action nocturne aurait au contraire un effet de surprise et l'artillerie française, devenue aveugle, ne pourrait intervenir. Mieux encore, on pourrait s'en emparer.

Ce projet ne constituait pas une innovation due à l'imagination personnelle du général von Hausen. La formule avait été souvent utilisée et, en particulier, deux ans plus tôt dans les guerres balkaniques par les troupes bulgares à Kirk-Kilissé, puis à Lüle-Bourgas. Chaque fois, elle avait pleinement réussi. Le déclenchement de l'attaque était prévu pour 4 heures

du matin, c'est-à-dire bien avant l'aurore. La clarté de la lune devait faciliter l'assaut qu'on mènerait à l'arme blanche,

sans ouvrir le feu, afin de surprendre l'ennemi en plein sommeil; pour plus de sûreté, les culasses des fusils seraient démontées.

Si l'opération réussit, c'est la dislocation du front français par la percée au centre, dernier espoir de von Moltke depuis que la réalisation du plan Schlieffen a été abandonnée. Sur le secteur qui s'étend de Morains-le-Petit à Sommesous, soit 18 kilomètres, se mettent donc en place deux divisions de la Garde, unité d'élite, et deux divisions saxonnes. C'est une véritable avalanche qui va brusquement déferler dans l'obscurité sur " les bivouacs endormis " des troupes françaises du 11 e corps (21e et 22e D.I.). Les troupes de cette grande unité occupent la vallée de la Somme, rivière peu profonde, et qui, en plein été, peut être franchie à gué. Derrière le 11e corps, se trouve la 18e D.I. qui, se sachant en seconde position, n'a pris aucune disposition pour assurer sa sécurité ; les bivouacs ont été installés dans de petits bois de pins, sans vues dégagées et sans liaisons établies entre les unités.

A l'heure fixée, les Saxons s'ébranlent et avancent dans la plaine champenoise où flottent quelques nappes de brume. Quand ils arrivent en vue des avant-postes français, quelques hommes crient : " France ! Ne tirez pas ! " Puis, baïonnette en avant, les Allemands s'élancent.

Surpris en plein sommeil, souvent désarmés, les fantassins français sont bousculés, balayés; les officiers qui tentent d'organiser çà et là un îlot de résistance sont tués à coup de baïonnette. Quelques unités alertées par les clameurs mais aveuglées par la brume et l'obscurité n'osent ni tirer, ni se déplacer. Très vite, elles sont entourées et réduites par la masse des assaillants. Des compagnies entières, ahuries et désorientées, sont faites prisonnières; d'autres réussissent à s'échapper. Celles qui s'efforcent de résister en se déployant sont noyées dans le flot des fuyards et entraînées irrésistiblement vers l'arrière avant d'avoir pu ouvrir le feu. Des unités d'artillerie, surprises elles aussi, n'ont le temps ni de tirer, ni même d'emmener leurs pièces qui sont abandonnées à l'ennemi. Plusieurs batteries sont ainsi capturées.

Après deux heures d'une retraite désordonnée, la 21e division, " régiments mélangés ", ayant perdu la moitié de son artillerie, n'est plus qu'une cohue de fuyards.

Le flot déferle sur le secteur de la 18e D.I. dont les hommes dorment auprès des fusils formés en faisceaux. La 18e D. I. est bousculée à son tour. En quelques minutes, un régiment perd plus de 600 hommes et 15 officiers. Le reste s'enfuit en désordre. Un autre, le 66e, sous l'énergique direction du commandant de Villantroys, a le temps de s'établir en position de défense, mais il est vite accablé sous le nombre des assaillants. Le lieutenant Schoell et sa section de mitrailleuses se sacrifient pour sauver les restes de l'unité. Le soir, 1287 hommes et 15 officiers manqueront à l'appel. Quelques petits groupes s'efforceront ainsi, par leur fermeté et leur abnégation, d'éviter l'anéantissement total de la division. A 7 heures du matin, quand il fait jour, la " débâcle " des 21e et 22e D.I. et de la 18e D.I. est complète et le front irrémédiablement enfoncé.

Avertis de la catastrophe, le général Eydoux, commandant le 11e C. A., et ses officiers d'Etat-Major sont accourus et s'efforcent d'endiguer le torrent des fuyards, puis de regrouper les unités et d'établir des lignes de défense.

" Epuisés de fatigue ", n'ayant plus " ni officiers, ni munitions ", les hommes, un peu honteux, se déclarent " prêts à reprendre la lutte, dès qu'on les aura mis en état de le faire ". C'est sans doute pourquoi le général Eydoux n'hésite pas à adresser à Foch un compte rendu " plein d'optimisme et d'ardeur ". Il assure que le 11e C. A. et la 18e D.I. sont reformés et que ces unités vont, par une vigoureuse contre-attaque lancée le matin même, reprendre les positions perdues, affirmation des plus présomptueuse et sans rapport avec les possibilités réelles.

Il est heureux, pour le général Eydoux et ses troupes, que la Garde Impériale et les Saxons qui se battent depuis 3 heures du matin succombent à la fatigue et à la chaleur devenue écrasante et interrompent d'eux-mêmes leur marche en avant. Au début de l'après-midi, vaincues par l'excès même de leur succès, ayant progressé de 7 ou 8 kilomètres en quelques heures, les troupes ennemies s'arrêtent devant les premières manifestations sérieuses de résistance. Mais Fère-Champenoise, à laquelle Foch tenait si fort, est tombée entre leurs mains.

Le 11e C.A. s'est rétabli tant bien que mal sur les bords de la Maurienne. S'il coule encore moins d'eau dans cette rivière que dans la Somme, son cours est, lui aussi marqué d'un fossé sinueux où poussent aulnes, frênes et peupliers. Dans la monotone nudité de la plaine champenoise, ce fossé et ces arbres définissent une ligne d'arrêt possible. Les troupes du général Eydoux tiendront-elles plus solidement la Maurienne qu'elles n'ont tenu la Somme ? La réponse n'est pas évidente et on peut se demander si, dans quelques heures, le centre du dispositif français ne va pas s'effondrer.

Pendant que les troupes de von Hausen mettaient à leur actif un remarquable succès tactique, la bataille s'était rallumée sur le front de l'Ourcq .

Dès les premières lueurs de l'aube, l'artillerie française a entrepris de canonner les positions du centre allemand. Elle paraît concentrer ses feux sur la croupe de Trocy où, précisément, les Allemands ont rassemblé 24 batteries d'artillerie. Von Gronau voit dans cette canonnade le prélude d'un assaut et cette perspective le remplit d'appréhension.

Engagées depuis trois jours contre " un ennemi notablement supérieur... sans réserves, pendant toute la journée sous le soleil brûlant, sans eau et sans ravitaillement, attendant en vain d'être relevées et renforcées ", les unités du IVe C.R. ne résisteront pas à une attaque vigoureusement menée. Au surplus, le général ne peut ignorer le " désordre indescriptible " qui règne derrière les unités de première ligne. Les fractionnements répétés des unités ont créé la plus extrême confusion. Cuisines roulantes et voitures régimentaires " errent à la recherche de leurs unités... les blessés refluent vers l'arrière et viennent s'accumuler dans les églises organisées en ambulances... les officiers d'Etat-Major arrêtent aux carrefours les isolés qui ont fui la tourmente... ou rôdent en quête de vivres ". Près des villages, des meules touchées par les obus brûlent et " à l'odeur âcre de la fumée se mêle l'odeur pestilentielle des cadavres de chevaux qui jonchent les revers et les bas-fonds du ru des Floriats et du ru de Beauval ".

Inquiet également, le général von Linsingen adresse à von Kluck un message où il annonce une " puissante menace de percée " et sollicite une " aide... instamment nécessaire ".

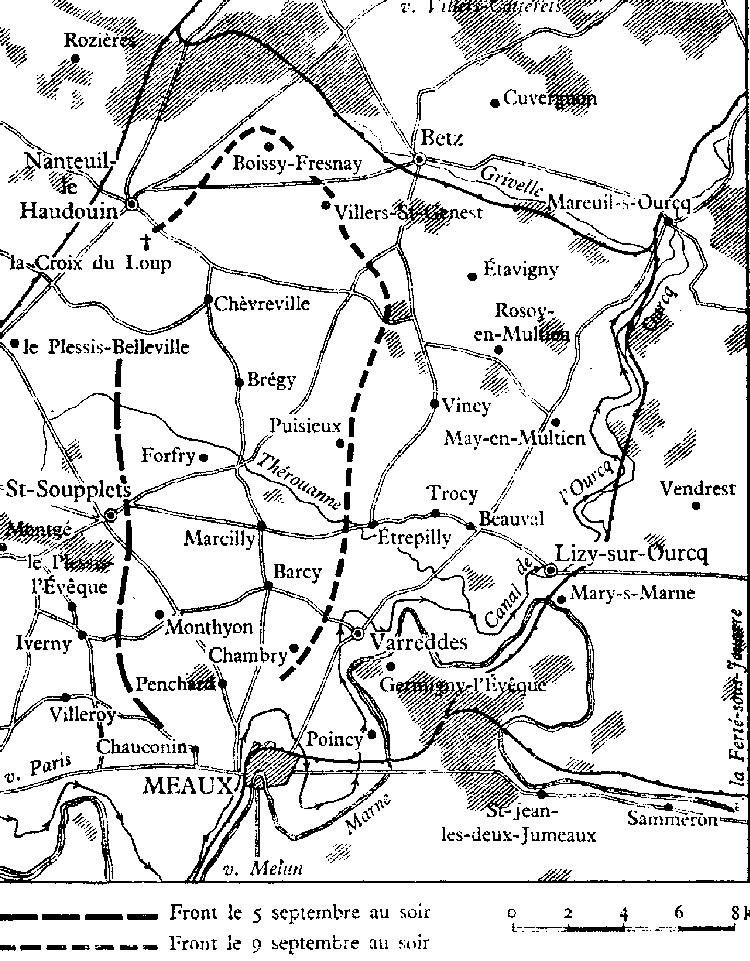

Du côté français, la 7e D. I. va entrer en ligne. Après l'interminable journée d'attente, les taxis avaient enfin pris en charge leurs clients; l'opération s'était effectuée après la tombée de la nuit. A Gagny, comme à Livry-Gargan, quatre fantassins s'installaient à l'intérieur, un cinquième s'asseyait à côté du chauffeur et l'on démarrait avec la consigne : " Suivez ! "

Lourdement chargés, les véhicules roulent sur les pavés de la banlieue, puis s'en vont, cahotant sur les routes sillonnées d'ornières. Affalés sur les sièges, les " voyageurs "s'endorment cependant que les chauffeurs restent attentifs à ne pas perdre de vue la voiture qui les précède, à ne pas la heurter non plus lors des à-coups qui viennent à tout moment perturber la marche de la caravane. Dans le nord-est, des lueurs rouges empourprent parfois le ciel.

Cet ancêtre de tous les convois militaires automobiles se déplace selon les règles d'une technique assez primitive. " Sectionnement et articulation, encadrement, discipline de marche, police de route, jalonnement... ", rien de tout cela n'existe qu'à l'état rudimentaire. Aussi, le trajet ne s'effectuera-t-il pas sans incidents. Les difficultés d'un voyage de nuit, phares éteints, le poids élevé du chargement (cinq hommes avec armes, munitions et sacs), la fatigue des chauffeurs, les pannes de moteurs, autant de facteurs défavorables auxquels vont s'ajouter embouteillages, collisions et voitures versées. Tout ne va donc pas pour le mieux. " La vitesse est irrégulière, l'allure désordonnée, le transport très décousu. " Certains chauffeurs trouvant trop lents leurs devanciers, tentent de les doubler. Par instant, deux voitures tressautent et, zigzaguant, roulent de front, mordant sur les bas-côtés. La situation s'aggrave encore lorsque les premiers taxis vides s'engagent, en sens inverse, sur la même route.

Le Plessis-Belleville se trouve bientôt complètement engorgé par " un amoncellement de voitures " Il faut réveiller les hommes, les faire descendre et les acheminer à pied vers Nanteuil-le-Haudouin. Trois bataillons sont conduits jusqu'à la route de Silly-le-Long et deux autres jusqu'aux abords sud de Nanteuil. Au total, cinq bataillons d'infanterie de 800 hommes chacun ont été transportés à 50 kilomètres de leur point de départ. Il faudra beaucoup de temps pour mettre fin à la confusion, regrouper les unités et rejoindre les deux autres régiments transportés par voie ferrée et débarqués au petit jour en gare de Nanteuil.

La légende a démesurément grossi l'importance d'un épisode plus frappant certes, par l'initiative qui l'avait décidé que par les résultats qui en ont été retirés. Le cortège des taxis de la Marne constitue, à n'en pas douter, le premier exemple de transports motorisés et l'ancêtre des innombrables convois militaires qui, de la Voie Sacrée de Verdun en 1916 jusqu'aux pistes de Cyrénaïque en 1942 sillonneront le monde en guerre.

La 7e division aurait peut-être joué un rôle décisif si elle avait été engagée à l'aile gauche mais elle sera insérée entre le 7e C. A. et la 61e D. R. Ainsi disposés, les renforts seront absorbés dans la bataille générale sans que leur intervention soit déterminante.

La 7e D.I. devait cependant progresser au cours de la matinée, vers Etavigny; à sa gauche, la 61e D. R. s'emparait du Bois de Montrolles. Mais, comme la veille, elle sera refoulée dans la soirée, ce qui entraînera le recul de l'unité voisine.

En définitive, la rupture du front de Trocy, si redoutée des Allemands, ne se produira pas. Ces derniers avaient d'ailleurs hâtivement poussé la 5e D. I. du IIIe C.A. dans le secteur menacé, sans que cette unité ait à s'employer sérieusement. Eprouvés par quatre jours de lutte, les Français ont perdu de leur agressivité. A la tombée de la nuit, un violent orage éclate, noie les adversaires sous des trombes d'eau et arrête ainsi tous les combats.

Devant l'armée britannique et l'aile gauche de la 5e armée, le départ des IIe et IXe corps n'avait, on le sait, laissé subsister qu'un maigre rideau de cavalerie. Malgré les exhortations de Joffre et leur supériorité numérique écrasante, les Anglais ont attaqué avec une excessive circonspection, n'exploitant aucun de leurs succès locaux et se laissant abuser, une fois encore, par les démonstrations de von der Marwitz et de von Richthoffen. Le corps de cavalerie Conneau devait montrer une timidité au moins égale puisqu'il se repliait même en fin de journée. En dépit de cette action des plus prudente, les chevaux, comme toujours, sont " fourbus ". Et cependant " si les chefs de cette cavalerie... avaient eu, au moins, le désir de rencontrer l'ennemi au plus vite, la masse pouvait passer le Petit-Morin, arriver d'une traite jusqu'à la Marne et semer le désarroi et la panique dans les convois de von Kluck ". Désorientée par les méthodes de combat qui lui sont étrangères, la cavalerie française se borne à accompagner à distance la retraite de l'ennemi.

Prudence exagérée ici, témérité par ailleurs ! La guerre est bien un art " tout entier d'exécution ".

Les 18e, 3e et 1er C.A. de Franchet d'Esperey montrent, heureusement, plus de vigueur. Refoulant l'aile droite de la IIe armée, ils la mettent en une position précaire; ce soir-là, Bülow, inquiet, arrive à l'amère conclusion qu'il faut " compter avec la possibilité d'une percée des forces ennemies " entre ses troupes et celles de von Kluck.

Mais il faut revenir à la 9e armée dont la situation, à la même heure, apparaît plus menacée encore que celle de von Bülow. Foch n'ignore plus rien du drame qui s'est abattu sur l'aile droite de son dispositif. Dès le jour levé, le sous-lieutenant Tardieu, de son Etat-Major, s'était rendu au P.C. du général Eydoux pour recueillir toutes les informations possibles. Vers 8 heures, Tardieu est de retour à Pleurs et pénètre dans la mairie du petit village où l'Etat-Major de Foch s'est installé. Il fait son rapport au général, expose la surprise de la nuit, la débâcle et enfin le regroupement au sud de Connantre et de Fère-Champenoise. Foch a écouté, " très calme, sans interrompre " mais dès que Tardieu a terminé, il l'assaille de questions; le général s'explique mal la déroute de la 18e division placée en deuxième ligne et la panique générale qui s'est emparée du 2e corps. De toutes façons, le passé, même récent, importe moins que le présent et moins encore que l'avenir. Foch ne peut se dissimuler que la situation de son armée est des plus graves; elle est battue; son aile droite étant enfoncée, son aile gauche court un danger sérieux, celui d'être tournée. L'application des règles élémentaires de la stratégie conduisait au repli de cette aile gauche pour la réaligner avec la droite. Or, Foch est bien décidé à n'effectuer aucun repli volontaire, même s'il enfreint ainsi les principes les mieux établis. " Pauvres règlements, dira plus tard le général. C'est bon pour mener un exercice mais au danger cela ne suffit plus ! "

L'obstination de Foch, insensée en apparence, n'est pas la manifestation d'un entêtement aveugle. En fait, le succès de la IIIe armée arrive un peu tard; la désagrégation de l'aile droite allemande et l'absence de réserves stratégiques n'en permettent plus guère l'exploitation. L'ennemi a jeté ses derniers bataillons et ses soldats sont presque aussi épuisés que les nôtres. Von Hausen avouera plus tard que les marches et les pertes subies avaient réduit de moitié l'effectif de ses unités. C'est cette compréhension de la situation générale qui fortifie l'énergie du chef de la 9e armée et l'encourage à affronter des heures difficiles. Il ne pouvait, au demeurant, trouver une meilleure occasion de mettre en application ses préceptes sur les valeurs morales. Il n'y manque pas. " Je serai battu quatre jours, déclare-t-il, cinq s'il le faut, mais j'existerai toujours. "

Donc, on tiendra coûte que coûte. On ne lâchera pas le plateau de Mondement-Broyes, même si les unités du général Eydoux doivent être encore malmenées et contraintes de se rabattre face à l'est, ce qui creuserait encore l'intervalle avec la 4e armée.

Le sous-lieutenant Tardieu s'est rapidement restauré. Il a avalé à la hâte un morceau de pain, un peu de " singe " de l'intendance, bu un verre de vin et il s'apprête à porter les directives de Foch. Celles-ci sont assez sommaires. Foch admoneste son envoyé en termes véhéments : " Retournez au général Eydoux... qu'il tienne ! vous le connaissez, hein ! qu'il tienne ! qu'il ne lâche Fère-Champenoise à aucun prix ! " Phrases hachées, haletantes, accompagnées d'une mimique expressive et ponctuées de gestes brusques. Un général n'est pas vaincu lorsqu'il refuse de l'admettre !

Tout de même, Foch est assez raisonnable pour savoir que la volonté de vaincre et les interjections énergiques ne suffisent pas pour tenir un front avec des unités exsangues quels que soient leur courage et leur esprit de sacrifice. Il faut consolider le front. On va interroger les armées voisines. Peut-être pourront-elles fournir un appui ? A droite, la 4e armée, en la personne du colonel de la Fontaine, chef du 3e bureau, répond qu'elle ne peut rien faire pour aider son voisin, se trouvant elle-même en situation difficile.

La réponse de Franchet d'Esperey est plus favorable. Il va infléchir vers le nord-est l'action de son aile droite. Il pèsera ainsi sur l'ennemi pour l'inciter à ralentir la pression exercée sur la 9e armée.

Dans l'après-midi, celle-ci reprend d'ailleurs l'initiative. Sur les injonctions de Foch, Eydoux a monté une attaque à laquelle participent les troupes du 11 e C.A. et de la 52e division de réserve. Quinze batteries d'artillerie rassemblées ouvrent le feu et favorisent l'opération qui marque un net avantage.

Surpris à leur tour par l'assaut des troupes qu'ils croyaient " désagrégées ", les avant-postes allemands se replient sans résister. Dans la direction de Fère-Champenoise, on entend " du tumulte, des appels angoissés, le galop des chevaux, le roulement de canons, de caissons et de voitures refluant en désordre vers le nord-est ". Mais la nuit tombe. Les Français hésitent, craignant quelque traquenard et s'arrêtent aux abords de la ville. Malgré ce succès, la situation reste alarmante et quand le soir arrive, Foch est plus soucieux que jamais. Son aile gauche demeure bien accrochée, sur un terrain accidenté assez favorable à la défensive; l'aile droite, fragile, est " en l'air ". La liaison avec la 4e armée n'est plus assurée. Il faut consolider tout cela. La 4e armée, interpellée une fois encore, confirme qu'elle ne peut rien. C'est, en définitive, dans la propre aile gauche de son armée que Foch envisage de puiser " une masse de manœuvre " capable de venir rétablir la situation de l'aile droite, faute de quoi celle-ci risque d'être définitivement balayée.

A 21 heures, Foch appelle Franchet d'Esperey au téléphone. Le chef de la 5e armée peut-il faire relever par ses troupes la 42e division placée à l'aile gauche de la 9e armée ? Le chef de la 5e armée répond affirmativement et met à la disposition de son voisin un corps d'armée entier. Un tel geste de solidarité sans exemple, ou presque, dans l'histoire militaire, doit être souligné.

Le 10e C. A. va donc remplacer la 42e division et celle-ci, par un long mouvement de rocade, défilera sur l'arrière du front de la 9e armée pour déboucher, le lendemain, sur le flanc droit de la Garde allemande et contraindre celle-ci à reculer. Dans ces conditions, la situation sera indiscutablement rétablie et cette perspective ramène l'optimisme dans les bureaux de la mairie de Pleurs. C'est sans doute ce qui explique qu'en des heures aussi sombres, Foch ait rédigé à l'intention du G.Q.G.

le compte rendu demeuré célèbre. On l'a résumé pour la postérité en termes évidemment surprenants : " Ma droite est enfoncée, ma gauche recule; situation excellente. J'attaque. "

En réalité, Foch n'a jamais écrit un tel texte. A la lettre du moins. Peut-être peut-il se déduire, au prix d'une simplification, de l'ensemble du message. D'ailleurs, si Foch considère que la situation est " excellente " il n'applique pas ce qualificatif à sa propre armée assez maltraitée, mais aux actions engagées à sa gauche contre l'aile droite allemande. Quant à l'attaque elle aura lieu le lendemain, en fin de journée, " si Dieu le veut " et si l'on règle une dernière difficulté qui risque de faire tout échouer. Au soir du 8 septembre, la 9e armée n'a plus d'obus. Tous les coffres sont vides. Demain, les canons resteront muets !

Le capitaine Audibert est " sommé " par le lieutenant-colonel Weygand de trouver des projectiles. De tous côtés du front, les demandes affluent sans arrêt. Où trouver des obus ? Hier, la 4e armée a cédé une partie de ses disponibilités. Interrogée à nouveau ce soir, elle répond qu'il ne lui reste plus rien. Audibert lance des appels de tous côtés, puis écrasé de fatigue, il s'endort. Une heure plus tard, il est réveillé par la sonnerie du téléphone : on lui signale qu'un train de munitions a été laissé en gare de Langres depuis le début de la guerre. Mais comment le faire venir au travers des convois militaires et des trains de réfugiés ? Audibert va s'y efforcer. Après de multiples interventions téléphoniques, le train est arrivé à 10 h du matin à Saint-Mesmin où il est bloqué, pour longtemps semble-t-il. Audibert file en voiture à Saint-Mesmin, se précipite sur le chef de gare et le met en demeure de faire partir le convoi. Le fonctionnaire " lève les bras au ciel ". Impossible ! les militaires ont mis un tel désordre dans la circulation qu'il faudra trois jours pour la rétablir. Audibert reste calme. " Si vous n'obtenez pas ce résultat dans une heure, déclare-t-il froidement, ce sont les Allemands qui viendront mettre de l'ordre dans votre gare. " Il ajoute : " Si le convoi ne passe pas, la bataille sera perdue ce soir ! " Placé en face d'une telle responsabilité, le chef de gare de Saint-Mesmin va s'employer, de tout son cœur, à faire partir le convoi dans le délai demandé. Mais Audibert devra intervenir à nouveau dans chaque gare du parcours. A midi enfin le train parvient à Anglure, à 15 km au sud de Sézanne. Les avant-trains de plusieurs batteries, complètement démunies, attendent déjà dans la cour de la gare.

Durant toute la journée du 8, les troupes de Sarrail et de Langle de Cary ont subi, elles aussi, des attaques répétées. Le chef de la 4e armée a vu plier son aile droite. Il a pu craindre, un instant, d'être séparé de son voisin. L'intervention du 15e C.A. déclenchée fort opportunément par Sarrail, a redressé la situation. Dans son propre secteur, le chef de la 3e armée a dû repousser les assauts des soldats du Prince Royal de Prusse et ceux du Ve corps d'armée allemand qui tentait de la prendre à revers en traversant les Hauts de Meuse. Le fort du Camp des Romains a succombé assez vite mais la résistance héroïque du fort de Troyon a bloqué l'avance ennemie.

Pour assurer la cohésion de la ligne, Joffre autorisera, ce soir-là, le général Sarrail à replier sa droite (c'est-à-dire à laisser la place de Verdun se défendre par ses propres moyens) pour maintenir à tout prix le contact avec la 4e armée. Sarrail réussira d'ailleurs à conserver à la fois Verdun et la liaison avec son voisin.

Depuis l'envoi des messages diffusant aux armées allemandes l'ordre du jour de Joffre, le poste de Luxembourg était resté muet; il se bornait à enregistrer les informations, très sommaires, adressées par les armées et celles que ces mêmes armées échangeaient entre elles.

Moltke ne manifestait aucune velléité d'intervention. Non que le sens des événements lui échappât. Il avait, on le sait, parfaitement prévu l'attaque de Maunoury. Maintenant, le risque de dislocation de son aile gauche lui apparaît avec la même évidence. Ce qui reste étranger à son caractère, c'est le fait que ses fonctions lui interdisent de rester spectateur d'une action et qu'il lui revient de diriger celle-ci. Une série de messages parvenus dans la matinée du 8 vont cependant inquiéter suffisamment le chef d'Etat-Major impérial pour l'inciter à prendre une initiative. Un radiogramme de von Kluck apprend que les deux derniers corps, le IIIe et le IXe, sont en route vers le nord pour soutenir les combats sur l'Ourcq. Une brèche s'ouvre donc au sud de la Marne entre Bülow et Kluck. On capte aussi un message du Ier corps de cavalerie dont le texte est non moins inquiétant. Von Richthoffen annonce que " la position du Petit Morin est percée " et que ses unités se replient vers le Dolloir (petite rivière qui se jette dans la Marne à Chézy). Cette information produit " l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel serein ". L'émotion de Moltke est vive. Certes, il a ordonné que deux divisions d'infanterie soient détachées des forces qui investissent Anvers pour être dirigées sur l'Oise. La chute de Maubeuge qu'on attend d'un moment à l'autre libérera deux autres divisions. Mais il n'est pas douteux que les Franco-Anglais auront le temps de pénétrer dans la brèche bien avant l'arrivée de ces renforts. Les arrières de la Ire armée sont dès maintenant à " la merci de l'avance anglaise ".

La situation est des plus graves. Moltke convoque ses principaux collaborateurs, Tappen, Dommes et Hentsch. Une discussion s'engage. Elle dure assez longtemps, mais il n'en sort aucun projet précis; on conclut seulement qu'il est nécessaire d'aller s'informer sur place. Une telle mission revient tout naturellement à un officier du bureau des opérations. Moltke préfère la confier à von Hentsch qui bénéficie, on le sait, de la confiance du chef d'Etat-Major général; au demeurant, von Hentsch s'est acquitté, trois jours plus tôt, d'une tâche analogue. Ce n'est pas un inconnu qui se présentera au P.C. de la Ire armée dont le général n'est pas d'humeur facile. En somme, Molkte qui répugne à intervenir lui-même, entend faire dresser un inventaire, une " expertise " de la situation, après quoi il donnera ses directives. C'est, en vérité, une conception singulière. Elle suppose que les événements vont se dérouler avec une lenteur telle qu'ils peuvent être étudiés et analysés à loisir. Conscient cependant du caractère aigu de la crise, Moltke n'a pas compris qu'il devait se rendre dans le secteur menacé pour prendre, instantanément, les mesures indispensables.

Avant de quitter Luxembourg, von Hentsch se présente au bureau de Molkte et les deux hommes ont une dernière conversation. La suite des événements confèrera à cet entretien une importance considérable mais on ignorera toujours ce qu'en furent les termes et les conclusions.

Lorsque, quelques instants plus tard, von Hentsch quitte le Q.G., aucun des officiers supérieurs de la Direction Suprême ne connaît la nature exacte de la tâche confiée au chef du bureau des renseignements. Von Hentsch n'emporte pas d'ordre écrit.

A-t-il pleins pouvoirs pour prendre sur place les dispositions nécessaires ? Mais un rôle aussi important convient difficilement à un lieutenant-colonel. Doit-il, au contraire, se borner à suggérer des mesures et à indiquer aux généraux d'armée leurs axes de déplacement éventuel si la retraite s'impose ? On ne trouve à cet égard qu'affirmations contradictoires et la vérité ne sera jamais établie.

A 11 heures du matin, von Hentsch accompagné de deux officiers part de Luxembourg. Dans la voiture qui l'emporte vers le front, le lieutenant-colonel ne dissimule pas à ses compagnons les préoccupations que lui inspire une mission au cours de laquelle il devra prendre des décisions d'une portée incalculable. Pourquoi lui, simple lieutenant-colonel et spécialiste des renseignements, doit-il assumer des responsabilités aussi lourdes et jouer un rôle auquel von Stein ou le colonel Tappen, par exemple, sont beaucoup mieux préparés ? Son inquiétude aurait pris très vite un caractère aigu et se serait exhalé, aux dires du capitaine Koenig, un de ses compagnons, en " termes violents et indignés ". On conçoit mal si tel était son état d'esprit que von Hentsch ne se soit pas récusé. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés et dans la tragédie qui se déroule von Hentsch va jouer un rôle classique, celui de " l'envoyé du destin ".

Il était dit que le général von Kluck et son Etat-Major ne séjourneraient pas deux jours de suite dans le même pays. Mécontent des incommodités de Vendrest, le chef de la Ire armée avait décidé de se transporter à La Ferté-Milon, localité mieux à même d'assurer une installation convenable et qui se trouve placée à proximité du secteur où sera engagée l'action décisive, c'est-à-dire le débordement par le nord de l'armée Maunoury. Avant de quitter Vendrest, von Kluck apprend que les

Anglais ont traversé le Grand-Morin. Aussi juge-t-il prudent d'assurer aux cavaliers de von der Marwitz, le soutien de quelques canons et d'un régiment d'infanterie, prélevés sur le IXe C. A.

Quelques instants plus tard, des reconnaissances aériennes signalent que plusieurs colonnes anglaises progressent vers le nord. Les Britanniques semblent décidés " à agir sérieusement et à hâter leur mouvement ". S'il en est ainsi, la résistance des cavaliers, même assurée du " soutien ", ne sera pas de longue durée et les Anglais peuvent apparaître sur le front de l'Ourcq avant que l'écrasement de Maunoury ne soit consommé.

Après mûres réflexions et bien " à regret ", von Kluck annule ses directives précédentes; il prescrit au général von Quast, chef du IXe C.A., d'affecter deux brigades d'infanterie et deux régiments d'artillerie à la défense de la Marne, position qui devra " être tenue à tout prix ". L'Etat-Major de la Ire armée déplore, une fois encore, l'absence d'un organe de commandement des troupes chargées d'aveugler la brèche. Mais qu'y faire ? On a d'autres sujets de préoccupations et, au demeurant, on plie bagages.

L'ordre lancé depuis Vendrest parvient à von Quast vers 13 heures, alors que le IXe corps d'armée est engagé dans sa longue marche vers La Ferté-Milon. Von Quast est-il indiscipliné par nature ou bien s'arroge-t-il, comme son chef, le droit d'interpréter les ordres qu'il reçoit ? Quoi qu'il en soit, le général décide de sa propre initiative, et " en raison de la faiblesse de son effectif ", de réduire de moitié les moyens affectés par son supérieur à la défense des ponts de la Marne.

La brigade Kraewel ainsi constituée est placée sous l'autorité de von der Marwitz. Elle restera " pelotonnée " autour de Montreuil-aux-Lions, n'interviendra pas sur la Marne et n'entrera en action qu'après le franchissement de cette rivière par les avant-gardes anglaises.

En fin d'après-midi, une file de voitures automobiles quitte Vendrest en direction du nord, emportant l'Etat-Major de la Ire armée et ses impedimenta. Un peu avant d'arriver à La Ferté-Milon le convoi s'arrête brusquement; des coups de feu éclatent. Von Kluck et ses officiers sautent à terre pour apprendre que la route est barrée par des cavaliers français qui effectuent un raid audacieux sur les arrières de l'ennemi. Les officiers d'Etat-Major et leurs conducteurs empoignent toutes les armes disponibles : fusils, revolvers, carabines et adoptent " la formation en ligne de tirailleurs couchés à grands intervalles, comme le réclament les circonstances... Un ciel nuageux d'un rouge sombre éclairait d'une façon fantastique les personnages de ce groupe de combattants, unique en son genre. Le tonnerre de l'artillerie du IVe C. A. faisait entendre ses grondements, les formidables éclairs de l'artillerie lourde sillonnaient les ombres de la nuit tombante. " L'arrivée d'un bataillon d'infanterie allemande contraint les cavaliers à rompre le combat et dégage von Kluck et son état-major qui peuvent reprendre la route.

Quel beau fait d'armes eût été la capture de l'impétueux chef de la Ire armée !

Pendant ce temps, le lieutenant-colonel von Hentsch, parvenu dans la zone des opérations, commence sa tournée par une visite aux Quartiers Généraux des Ve et VIe armées, détour de mince utilité qui retardera son arrivée à l'aile droite, point névralgique du dispositif allemand. En fin de journée, von Hentsch passe à Châlons-sur-Marne, poste de commandement de l'armée von Hausen (IIIe armée). On s'y félicite des résultats de l'attaque de la nuit et on se montre fort optimiste quant à la suite des opérations. Aussi, von Hentsch n'hésite pas à ajouter, de sa main, sur le compte rendu journalier de cette grande unité : " Situation et appréciation entièrement favorables à la IIIe armée. "

L'atmosphère est bien différente au château de Montmort - quartier général de la IIe armée - où von Hentsch se présente un peu avant 20 heures. Il trouve ici des " visages sombres " et " tout le monde profondément inquiet ". On a même commencé le déménagement des services vers le nord puis, réflexions faites, on procède à leur réinstallation. Le lieutenant-général von Lauenstein, chef d'Etat-Major de l'armée, ses adjoints et Bülow lui-même, s'inquiètent d'abord des attaques répétées que subit l'aile droite de l'armée, mais plus encore, de l'intervalle qui s'ouvre entre les Ire et IIe armées. Von Bülow ne dispose plus de réserves pouvant être jetées dans cette brèche et les deux corps de cavalerie ne sauraient réussir à tenir bien longtemps. Si von Kluck ne fait rien pour se rapprocher de la IIe armée, von Bülow va être contraint de reculer. Que faire ? On reste ce soir-là dans l'expectative et von Hentsch télégraphie à Luxembourg : " Situation à la IIe armée sérieuse mais non désespérée ", commentaire quelque peu pessimiste de la situation réelle.

Au soir du 8 septembre, le bilan journalier peut être dressé : la partie centrale du front a subi une sorte de mouvement de bascule; si la 5e armée a refoulé l'aile gauche de von Bülow, la 9e armée a vu sa droite s'effondrer et la situation de celle-ci reste très précaire. En revanche, on peut tenir pour assuré que les poussées exercées sur notre aile droite ne réussiront plus à ébranler la résistance de Sarrail, Castelnau et Dubail solidement établis dans la défensive.

C'est donc à l'ouest du champ de bataille que la crise va se dénouer. On ne peut plus espérer que Maunoury repoussera von Kluck sur l'Ourcq ou qu'il débordera son aile droite, mais seulement qu'il résistera à l'action des forces que rassemble le général allemand. Toutefois, pour s'être jeté ainsi sur la 6e armée von Kluck a délibérément rompu la continuité du front allemand.

Les Franco-Britanniques vont-ils exploiter la chance qui s'offre à eux ? Telles sont les questions qu'on peut se poser, quand, à l'approche de la nuit, s'apaise la chaleur étouffante qui n'a cessé de peser sur le champ de bataille.

Avant d'aller dîner, Joffre, toujours attentif, lance une nouvelle instruction générale. Elle porte le n° 19 et débute par une analyse de la situation :

" Devant les efforts combinés des armées alliées d'aile gauche, les forces allemandes se sont repliées en constituant deux groupements distincts.

" L'un qui paraît comprendre le IVe corps d'armée de réserve, le IIe et IVe corps actifs, combat sur l'Ourcq face à l'ouest contre notre 6e armée qu'il cherche même à déborder par le nord.

" L'autre, comprenant le reste de la Ire armée allemande (IIIe et IXe corps actifs) et les IIe et IIIe armées allemandes, reste opposé, face au sud, aux 5e et 9e armées françaises.

" La réunion entre ces deux groupes paraît assurée seulement par plusieurs divisions de cavalerie, soutenues par des détachements de toutes armes en face des troupes britanniques. "

De cette analyse qui ne sera plus exacte le lendemain matin, Joffre tire Ies directives suivantes :

" Mettre hors de cause l'extrême droite allemande avant qu'elle ne puisse être renforcée par d'autres éléments que la chute de Maubeuge a pu rendre disponibles.

" La 6e armée et les forces britanniques s'attacheront à cette mission.

" A cet effet, la 6e armée maintiendra devant elle les troupes qui lui sont opposées sur la rive droite de l'Ourcq.

" Les forces anglaises, franchissant la Marne entre Nogent-l'Artaud et La Ferté-sous-Jouarre, se porteront sur la gauche et les derrières de l'ennemi qui se trouve sur l'Ourcq.

" La 5e armée couvrira le flanc droit de l'armée anglaise en dirigeant un fort détachement sur Azy, Château-Thierry.

" Le corps de cavalerie, franchissant la Marne au besoin derrière ce détachement ou derrière les colonnes anglaises, assurera, d'une façon effective, la liaison entre l'armée anglaise et la 5e armée.

" A sa droite, la 5e armée continuera à appuyer l'action de la 9e armée en vue de permettre à cette dernière le passage à l'offensive. Le gros de la 5e armée, marchant droit au nord, refoulera au delà de la Marne les forces qui lui sont opposées."

La tâche des grandes unités est ainsi parfaitement définie pour la journée suivante. Celle de la 6e armée n'a plus, on le voit, qu'un caractère de temporisation : maintenir devant elle les troupes qui lui sont opposées. Il est raisonnable de ne pas lui demander davantage. Quatre jours de combats à peu près ininterrompus ont usé ses possibilités offensives. Les soldats de Maunoury ont joué leur rôle ; leur intervention a désorganisé l'aile marchante des armées allemandes, mais demain, c'est la Ire armée allemande au complet qui va se ruer sur eux. Le choc sera rude. Conscient de cette situation et de la menace qui pèse sur ses troupes, Maunoury signe ce soir, une " instruction secrète " qui prescrit pour le g, une attitude défensive. Elle précise même les mesures à prendre dans l'hypothèse d'une retraite qu'imposeraient les attaques allemandes. Le repli, s'il devient nécessaire, se fera sur la ligne des hauteurs, Plessis-Belleville-Monthyon-Penchard, cette crête depuis laquelle l'artillerie de von Gronau, au matin du 5, avait donné le signal de la bataille.

![]()

CHAPITRE SUIVANT DE L'OUVRAGE D'HENRI ISSELIN

![]()

MENU DE LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR HENRI ISSELIN

![]()

MENU DES RESPONSABLES ET ECRIVAINS FRANÇAIS

![]()

RETOUR VERS LE MENU DES BATAILLES DANS LA BATAILLE

![]()

![]()